Continua l’indagine alle radici degli Avengers, e della Marvel. Perché il successo non nasce per caso, ma arriva alla fine di innovazioni radicali e scontri spesso sotterranei.

Nel febbraio 1979, in un articolo titolato “Marvels of the Mind”, Time sosteneva che sotto l’influenza di Stan Lee la tv si era trasformata in “one big electronic comic book”. Non era solo per il successo del telefilm L’incredibile Hulk, con il ringhiante culturista Lou Ferrigno dipinto di verde, ma perché molti altri show di quegli anni, come L’uomo da un milione di dollari e il suo spinoff La donna bionica, sembravano ispirarsi direttamente o indirettamente ai supereroi. La cosa sarebbe continuata negli anni Ottanta, con i vari Supercar, A-Team (trasformato in fumetto proprio dalla Marvel) e Ralph supermaxieroe, fumettistici e spesso camp nei toni e nelle idee. Ma com’è che il Time si era accorto così di Stan Lee e di quei risibili e infantili fumetti?

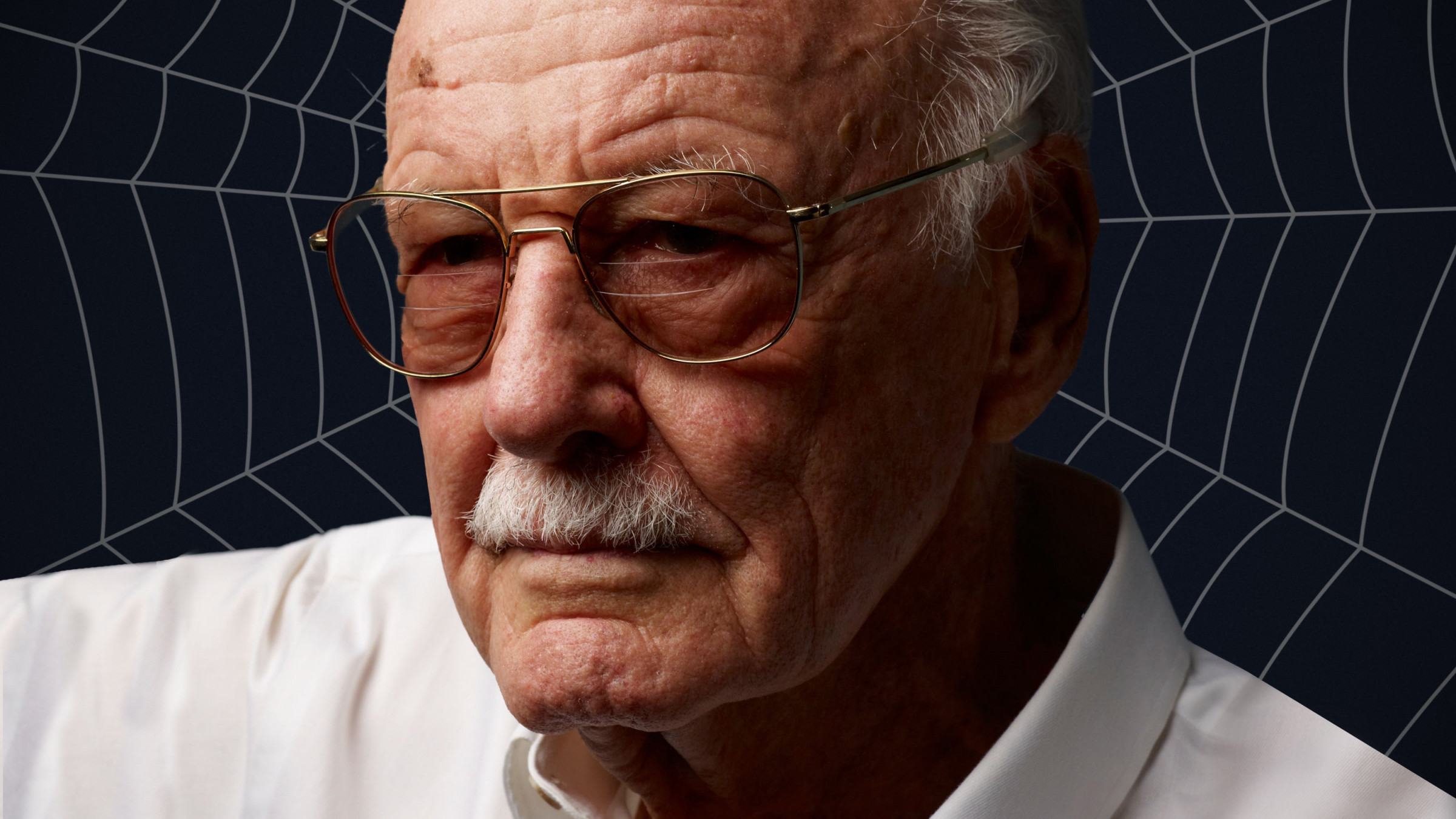

Dal 1972, smessi i panni dello sceneggiatore, Lee prende il posto di Martin Goodman come publisher della Marvel Comics, istruendo una generazione di editor ai meccanismi del “metodo Marvel” e a imitare il suo stile di scrittura ironico e flamboyant. Per un breve periodo ne diventa anche presidente, ma fugge presto. In quegli anni di flessione del mercato la Marvel inizia infatti un lungo calvario di compravendite dell’azienda tra grandi gruppi che non si sarebbe più fermato fino ai tardi anni Novanta, e che porta con sé uno stillicidio di riunioni finanziarie e commerciali, cui il dinamico Stan Lee è ovviamente allergico: vuole creare storie, non scartabellare statistiche e andamenti delle vendite. Rimette l’incarico da presidente e decide di distrarsi con una nuova avventura: le licenze. Già dai tardi anni Sessanta la Marvel ha iniziato a accordarsi con vari studi per la produzione di cartoni animati tv sui suoi eroi. I risultati sono altalenanti, con molti tradimenti dello spirito Marvel ed eccessive semplificazioni dovute all’idea platonica di bambino che hanno in testa i produttori. Inizia insomma il problema annoso dell’adattamento: i produttori credono di sapere meglio dei fumettisti che cosa funziona nel loro medium, e trattano spesso i proprietari delle licenze dall’alto in basso. Tuttavia il successo del Batman televisivo, debitore della leggerezza Marvel anni Sessanta assai più che non delle origini cupe del personaggio, sembra promettere grandi cose.

Come fa la Disney

Così, dai secondi anni Settanta, Stan Lee abbandona sempre più i fumetti per interessarsi agli adattamenti tv, tenendo nel cassetto per il momento il sogno del cinema. La tv è il mezzo più prossimo ai fumetti, sia per il target di pubblico sia perché si fonda sulla serialità e su budget più limitati. Senza contare che i cartoni animati hanno l’effetto collaterale di allargare dall’infanzia la fan base e diffondere il verbo dei “veri credenti”. Non solo cartoni animati, però: il primo vero successo live action è appunto il telefilm L’incredibile Hulk, forse l’unica produzione di cui Lee è all’epoca soddisfatto nonostante gli adattamenti necessari. La verità, pensa, è che “se solo la Marvel potesse produrli in proprio, come fa la Disney, i supereroi potrebbero rivaleggiare con i loro famosi topi e principesse” (vedi alla voce: profezie che si autoavverano). Quando a inizio anni Ottanta i proprietari di Marvel capiscono che la vendita di licenze è molto più remunerativa che la produzione di fumetti, acconsentono alle pressanti richieste di Lee, dandogli il permesso di trasferirsi dalla sua New York alla soleggiata Los Angeles con la moglie Joanie. Lì, in una palazzina al 4610 Van Nuys Boulevard, Sherman Oaks, apre la pionieristica e spartana sede di Marvel Productions, che negli anni si evolverà e cambierà più volte nome e pelle insieme al mutevole assetto societario della Marvel, fino a prendere, nel 1996, il familiare nome di Marvel Studios – quando Lee sarà sulle soglie della pensione e della carica onorifica di “chairman emeritus”.

Ed è solo dagli anni Novanta in effetti che prendono forma, dopo vari passi falsi, i primi seri tentativi di approdare al cinema, con il progetto abortito di uno Spider-Man di James Cameron (nientemeno) e con l’inatteso successo dello sconosciutissimo Blade (1997), che prova in un colpo solo due cose: che i film Marvel possono funzionare, e che non è necessario pescare solo tra i personaggi più famosi. Con il successo degli X-Men di Singer e degli Spider-Man di Sam Raimi gli astri iniziano ad allinearsi, anche se si tratta ancora solo di licenze vendute e ormai neanche troppo remunerative: dell’incasso dei primi due film di Raimi, un miliardo e mezzo di dollari in tutto il mondo, la Marvel trattiene soltanto 62 milioni, mentre il mercato dei fumetti continua ad andare maluccio. È così che il vecchio sogno di Stan Lee di produrre in proprio film e cartoni animati Marvel inizia a diventare d’improvviso un’urgente realtà.

È a questo punto che le cose si complicano. Perché il problema, banalmente, erano i soldi. Come ha fatto la Marvel, perennemente in crisi dagli anni Settanta in poi, a racimolare finanziamenti per produrre in proprio una serie di film ad alto budget? La versione ufficiale si trova ben narrata in uno speciale di Vanity Fair per il decennale del primo Iron Man, dove l’attuale presidente Feige, l’ex CEO Avi Arad, Jon Favreau e Downey Jr. si sono ritrovati a un tavolo per rievocare le origini del primo film del MCU. La conversazione è interessante: Avi Arad spiega come fosse la situazione all’entrata di Feige negli Studios, con le licenze sparse tra Columbia, Fox, New Line e Sony, mentre a Marvel rimaneva una lista di personaggi allora considerati di serie B da cui partire. L’importante era smetterla con le licenze svendute con alterne fortune, come il famigerato Daredevil con Ben Affleck (dice Feige, echeggiando Stan Lee, “Non avevamo il controllo. E non lo sopportavo. Mi ricordo che pensavo: meglio se qualcosa va storto perché abbiamo sbagliato noi scommettendo su un’idea che reputavamo buona, piuttosto che perché non abbiamo potuto convincere un qualche produttore a fare x, y o z”). Una volta scaduta alla New Line una licenza inutilizzata su Iron Man, l’idea di farne il primo film si è fatta più concreta, essendo anche l’unico personaggio mai adattato. Poi il piano era di recuperare i diritti di Hulk da Universal e fare magari Thor e Capitan America, nella speranza utopistica di arrivare un giorno agli Avengers (come avrebbero chiesto alla prima conferenza stampa al Comic-Con, nel brusio elettrico della sala).

Una volta scaduta alla New Line una licenza inutilizzata su Iron Man, l’idea di farne il primo film si è fatta più concreta, essendo anche l’unico personaggio mai adattato. Poi il piano era di recuperare i diritti di Hulk da Universal e fare magari Thor e Capitan America, nella speranza utopistica di arrivare un giorno agli Avengers.

E i soldi per partire? Feige parla di un prestito nel 2004 e di finanziamenti tirati su dalle prevendite sui mercati esteri; Arad dice di essersi inventato business man (da creativo che era), aiutato da David Maisel, “a smart financial guy”, per far quadrare i conti. Tutto procede ma nel 2006 Arad d’improvviso molla, perché si rende conto che l’azienda sta crescendo molto in fretta, allontanandosi dalla “one man band” a cui era abituato da dieci anni. Preferisce riguadagnare la sua libertà e andarsene a fare il produttore in proprio, occupandosi per la Sony delle licenze legate a Spider-Man, fino al recente premio Oscar per Spider-Man: un nuovo universo. Resta Feige a gestire la produzione di Iron Man e tutta la strada che avrebbe portato ad Avengers e al MCU intero. Ma per questo manca l’unico tassello, cioè l’acquisto da parte di Disney dell’intera Marvel Entertainment, avvenuto l’anno dopo Iron Man, nel 2009, per la cifra tutto sommato economica di 4 miliardi di dollari. Il resto, come si dice, è storia. O quasi, perché a fare anche solo qualche ricerca si scopre che la storia è più complicata e meno idilliaca di quanto venga fuori dall’allegra tavola rotonda di Variety. E anche qua, in fin dei conti, c’entra fin troppo Stan Lee.

Passa al lato oscuro

Per esempio, David Maisel ha un’altra versione, quella che ha dato nel 2016 in una lunga e piccata intervista all’Hollywood Reporter in cui rivendicava molti dei meriti che già a quell’altezza erano attribuiti a Kevin Feige: anche perché quando Maisel nel 2004 viene assunto da Avi Arad come presidente e COO degli Studios, Feige era praticamente solo un “junior executive che riempiva di appunti gli sceneggiature per gli studios”. Nella sua versione è Maisel che, appena arrivato, si impunta per non concedere le licenze di Capitan America a Warner Bros. e di Thor a Sony, spezzando la routine lavorativa di Avi Arad, abituato a sparpagliare le properties tra i vari studios hollywoodiani per massimizzare i profitti e ridurre i rischi. Maisel era convinto, forte della sua esperienza alla Disney, che l’universo Marvel poteva invece strutturarsi come quello di Star Wars, intersecando storie e personaggi in un unico affresco. In un unico e lucrativo affresco.

Per racimolare i finanziamenti Maisel architetta un piano ingegnoso, degno di uno “smart financial guy”: si tratta di chiedere 525 milioni di dollari in prestito alla Merrill Lynch (che sarebbe poi stata travolta dal crollo Lehman Brothers) per la produzione di dieci film Marvel, assicurando il prestito presso la Ambac con lo stesso meccanismo dei mutui immobiliari. Se i film fossero andati male, Ambac avrebbe coperto il debito in cambio dell’unica cosa che la Marvel aveva da offrire: i diritti cinematografici sui personaggi (sul piatto c’erano: Ant-Man, Avengers, Black Panther, Capitan America, Cloak & Dagger, Doctor Strange, Occhio di Falco, Nick Fury, Power Pack e Shang-Chi). Insomma, una scommessa economicamente a rischio zero.

Feige all’epoca si occupava di quello che gli riusciva meglio, la produzione creativa, mentre Arad inizia a scornarsi con Maisel sulla gestione. Aveva l’impressione che Maisel volesse produrre troppi film e troppo in fretta, e c’erano contrasti anche sulla scelta dei personaggi su cui puntare. Per questo, sembra, nel 2006 lascia, anche perché Maisel ormai ha dalla sua nientemeno che Ike Perlmutter, chairman dell’intera Marvel Entertainment a cui in quel momento tutti, Arad incluso, rispondono. E così mentre Feige diventa ufficialmente “president of production”, Maisel prende il posto di Arad come CEO ai Marvel Studios, carica che tiene fino all’acquisto di Disney, quando è costretto ad andarsene, mettendosi in proprio e producendo tra gli altri il film di Angry Birds.

Ma Maisel non è il primo a lamentarsi della narrazione Feige-centrica della nascita del MCU. Prima di lui aveva rivendicato i suoi meriti proprio Arad, che nel 2014, in seguito a un agiografico profilo di Feige uscito su Bloomberg, aveva spedito una violenta mail al giornalista, poi resa pubblica, in cui lo accusava di aver riempito l’articolo di falsità riscrivendo la storia e attribuendo a Feige la paternità del MCU, invece tutto merito suo. Con un colpo di coda, sul finale, scriveva: “Ho perdonato Kevin perché ha seguito gli ordini e si è preso tutto il merito, dato che non aveva altra scelta”. Dall’acido 2014 al mellifluo 2017 della tavola rotonda di Variety erano successe due cose: Arad aveva dovuto allacciare nuovi stretti rapporti con la Marvel per condividere il franchise di Spider-Man della Sony, e soprattutto era stato estromesso dai Marvel Studios il suo storico capo e collega Ike Perlmutter, che gli aveva ai tempi messo contro Maisel. Se i ruoli di Maisel e Arad sono stati assai ridimensionati negli anni, il vecchio Ike è stato completamente espunto dalla versione ufficiale della storia, cosa assai bizzarra per l’uomo che è dal 1993 ai vertici dell’intera Marvel Entertainment, dove tuttora, anche dopo il subentro Disney, è chairman. Eppure nel famoso articolo di Variety non è nominato neanche una volta.

D’altra parte il vecchio Ike è un personaggio spinoso: amico personale e consigliere di Donald Trump, lobbista ai limiti della legalità, spesso e volentieri al centro di beghe giudiziarie con altri miliardari (la più surreale riguarda una guerra con tanto di minacce di morte circa un campo da tennis conteso), non ha insomma il profilo liberal e rassicurante che la Disney preferisce associare a sé. Eppure non è facile toglierlo di mezzo: comproprietario con Arad della Toy Biz (sono entrambi di origine israeliana) aveva salvato la Marvel dal baratro finanziario negli anni Novanta, destinando il compare alla gestione delle licenze e tenendosi per sé il ruolo di CEO del gruppo. Anche lui, come il Martin Goodman degli esordi, ha elevato a leggenda la sua tirchieria spesso venata di razzismo, come quando si era impuntato per sostituire nel sequel di Iron Man l’esoso Terrence Howard con Don Cheadle, commentando caustico “Non se ne accorgerà nessuno, tanto i neri sono tutti uguali”. Da esperto di giocattoli e merchandising, aveva fatto pressione su Shane Black perché il villain di Iron Man 3 fosse un uomo e non una donna, come da prime bozze di script, perché “I giocattoli con una donna villain non vendono” (difficile non pensare alla polemica sulla mancanza di giocattoli di Rey all’esordio della nuova trilogia di Star Wars).

Eppure proprio la sua sgradevolezza e avidità hanno avuto un ruolo importante, contribuendo a forgiare la versione cinematografica del metodo Marvel almeno quanto le asprezze di Goodwin avevano creato di necessità virtù l’originale fumettistico di Stan Lee. Quando il CEO fa della frugalità una filosofia aziendale, è facile che si limitino i cachet agli attori e si neghino royalties stipulando contratti capestro per più film, sarà ovvia la scelta di non coinvolgere registi di grido ma pescare dall’indie e dalle vecchie glorie appannate, eccetera. Man mano che però il franchise cresceva e si espandeva, diventava difficile tenere questi standard relativamente low-budget e questa gestione ruvida. Il punto di non ritorno arriva con Civil War, per cui Perlmutter non vuole assecondare le richieste esose di Downey Jr., a costo di tagliare fuori Iron Man dal film. Di fronte alle minacce di Feige di mollare, la Disney modifica di colpo l’organigramma: Feige, presidente degli Studios, avrebbe da lì in poi riportato al capo dei Disney Studios Alan Horn, tranciando di fatto ogni legame tra il MCU e la casa madre dei fumetti. A Perlmutter rimane oggi il controllo su Marvel Tv (Agents of SHIELD, le serie Netflix), ma sembra stia per perdere anche quello. D’altra parte la storia di Marvel è piena di lati oscuri, come ogni azienda che si rispetti, cancellati o rivisti accuratamente dalla trionfalistica cronaca ufficiale. Feige ha oscurato gli altri, ma Stan Lee non è stato da meno: se il metodo Marvel lasciava tanto spazio creativo ai disegnatori, se dal ’72 in poi la Marvel è forgiata da centinaia di autori e editor, perché è solo la faccia di Lee che conosciamo?

Jack Kirby è la vittima più nota di questo paradosso. Come Arad e Maisel con Feige, Kirby per tutta la vita ha rivendicato a sé quasi tutti i meriti creativi che Lee si era preso, sostenendo che era lui a sceneggiare davvero quei soggettini striminziti che Lee gli rifilava. E d’altra parte a lui si deve l’aspetto di molti, se non tutti, gli eroi che si moltiplicano in film, magliette, giocattoli, cartoni. In realtà Kirby detestava Lee già mentre quei personaggi li creava, segretamente convinto che fosse stato lui nel 1941 a fare la spia a Goodman sul doppiogioco suo e di Simon, perché già adolescente voleva far le scarpe ai maestri. Riuscì poi nel 1972 a togliersi lo sfizio di inserire nei fumetti DC una parodia cattivissima di Lee: Funky Flashman, un ometto ciarliero e cialtronesco, che dietro una barba anni Settanta e una folta capigliatura (un parrucchino?) fregava tutti con la sua parlantina. Ecco l’ennesima altra versione di Stan Lee negli anni Settanta: un imbonitore egoriferito, il costruttore della sua stessa mitologia a scapito dei meriti altrui e della verità dei fatti. Sarà forse la sua faccia più vera?

Anche i cameo al cinema, un dettaglio apparentemente infinitesimo, “una cosa carina” per far vedere che non è stato dimenticato, diventano un’arma potentissima, capace di imprimere per sempre nel pubblico generalista l’immagine di Stan Lee, l’uomo che a un certo punto, negli anni Sessanta, ha creato tutto intero e da solo l’universo Marvel. Con l’ultimo cameo in Endgame, forse inconsapevolmente Stan Lee ha giocato il suo finale di partita, vincendola.

Finale di partita

In verità Stan Lee nei decenni ha sempre più o meno riconosciuto il ruolo di “cocreatore” ai suoi disegnatori, certo con i limiti necessari dello storytelling, arte di per sé egocentrica e smargiassa. Già dagli anni Sessanta, infatti, Lee era diventato portavoce e testimonial della Marvel: girava i college, le convention, le tv e le radio predicando con entusiasmo il carattere persino pedagogico dei fumetti di supereroi. Di decennio in decennio era diventato una star e un personaggio a sua volta (Stan The Man Lee, Smilin’ Stan, ecc.), chiamato ogni volta a raccontare gli inizi pionieristici della Marvel, trasfigurandoli di racconto in racconto in un grande mito delle origini, che poi è quello che ho raccontato anche io. D’altra parte, come in quella tavola rotonda di Variety ricordava Downey Jr., “l’aspetto stupido della Storia è questo: se parli di qualcosa che è successo più di dieci minuti fa, è un attimo che ti ritrovi a colorarla con il tuo ego e la tua storia personale”.

E in effetti quando la Toy Biz di Arad e Perlmutter compra la Marvel nei primi anni Novanta si trova in casa una leggenda vivente, un nonno d’America ridanciano e ottimista, prossimo alla pensione. Dopo molte trattative anche tese, Lee strappa un contratto che è una specie di vitalizio: un milione di dollari l’anno come “chairman emeritus”, e il 10% di profitti sulla vendita di licenze a cinema e tv. Per un’azienda sempre in difficoltà come la Marvel, è un salasso. Perlmutter ingoia, continuando a nutrire per quel vecchio un odio silenzioso (rinfocolato dai tentativi di Lee di far comprare la Marvel ad altri, tra cui nientemeno che Michael Jackson).

Quando a inizio Duemila i film Marvel iniziano a incassare, Perlmutter si rifiuta di pagare quel 10% di profitti a Lee, che intenta una causa contro la casa editrice che ha di fatto fondato. Tre anni dopo, nel 2005, le parti in causa patteggiano e Stan Lee rinuncia a pretendere in futuro altri profitti dalle entrate cinematografiche della Marvel. Quasi contemporaneamente parte il piano finanziario di Maisel per ottenere il prestito e produrre in proprio i film. Le due notizie sono troppe ravvicinate per non essere correlate, e i giornali le danno addirittura dentro lo stesso articolo: nessuno lo ricorda, oggi, ma alla fine l’ultimo vero ostacolo al sogno cinematografico di Stan Lee è stato Stan Lee stesso. Messe da parte le sue pretese di royalties, la macchina che avrebbe portato al MCU poteva partire. L’ironia estrema, che a Perlmutter non andava giù, è che in realtà Lee non ha mai avuto nessun diritto: com’era tipico del mondo selvaggio dei fumetti mainstream, gli autori cedevano in toto i diritti dei personaggi e delle storie che creavano. Stan Lee, creatore ufficiale di Spider-Man, Avengers, X-Men e compagnia, non aveva diritto a un centesimo dell’impero di franchise che stava finalmente iniziando a fruttare.

In seguito, nei primi anni di produzione cinematografica in proprio, molti giornalisti avrebbero chiesto a Lee il suo ruolo nei Marvel Studios, e facendo spallucce lui avrebbe risposto di volta in volta “non è che proprio mi chiedano pareri, sui progetti. Mi chiamano di solito quando c’è un cameo che vogliono farmi fare, tutto qua” (Fortune, 2007), oppure “Sono con la Marvel, ma non faccio parte della squadra che decide. Il mio titolo è ‘chairman emeritus’, che non significa niente. Come prova che non mi hanno dimenticato, mi fanno fare questi cameo nei film, ed è una cosa carina” (Comic-Con 2009). Così, in questa complicata partita a scacchi lunga mezzo secolo, Stan Lee ha giocato la mossa che poteva: creatore (o usurpatore) di una nuova mitologia americana, come un Omero postmoderno ha messo in circolo un corpus di storie e personaggi che è cresciuto e si è evoluto in infiniti modi fuori dal suo controllo creativo e finanziario, eppure a differenza dei Kirby e dei Ditko è riuscito a farle sue, spendendo la sua faccia e la sua persona, le sue storie personali e la sua capacità di raccontarle. D’altra parte non c’è mitopoiesi che non ne preveda un’altra, speculare e complementare: ogni mythmaking si nutre soprattutto oggi di un altro mito da creare, quello della creazione stessa. E anche dopo il postmoderno ci rimane l’idea romantica che non possano più esistere Omeri sconosciuti o creazioni collettive: il creatore è sempre uno, e uno soltanto, con una faccia e un nome, meglio se facili da ricordare.

E allora anche i cameo al cinema, un dettaglio apparentemente infinitesimo, “una cosa carina” per far vedere che non è stato dimenticato, diventano un’arma potentissima, capace di imprimere per sempre nel pubblico generalista l’immagine di Stan Lee, l’uomo che a un certo punto, negli anni Sessanta, ha creato tutto intero e da solo l’universo Marvel. Con l’ultimo cameo in Endgame, forse inconsapevolmente Stan Lee ha giocato il suo finale di partita, vincendola.

Ma non è stato l’unico a uscirne vincitore. Se l’intera operazione del MCU sembra aver imparato i trucchi migliori dal metodo Marvel, non ha lasciato certo indietro quest’ultimo insegnamento. È così che Kevin Feige, spalleggiato dalla Disney (come sosteneva Arad nella sua lettera ai giornali), si è lentamente costruito il ruolo di demiurgo, riscrivendo una storia complicata, evidenziando le luci e cancellando le ombre, e soprattutto costruendo un ponte diretto tra il suo lavoro e quello di Stan Lee: “Prendete Black Panther – tutti parlano dell’importanza del film e di quanto sia coraggioso per la Disney spendere tutti questi soldi su un film dove il cast è interamente afroamericano – cosa che è vera, certo. Ma guardate che cosa fecero Stan Lee e Jack Kirby negli anni Sessanta, creando quel personaggio proprio nel mezzo del movimento per i diritti civili” (ricordo di Stan Lee per Variety, novembre 2018). Certo Feige, che non ha un profilo Instagram e su Twitter vanta solo circa 400.000 follower, non può competere con la fama globale di Lee (a oggi 10 milioni su Instagram, quasi 4 milioni su Twitter), però rispetto all’odiatissima Kathleen Kennedy del franchise Star Wars ha una stima quasi incondizionata nel settore e tra i semplici fan.

Ecco, la cosa che impressiona è come molti osservatori, anche in teoria attrezzati, si siano piegati alla versione ufficiale delle cose. Siamo tutti felici di vedere che la Marvel punti politicamente all’Oscar con Black Panther, ma non dobbiamo dimenticare che quello afroamericano è anche banalmente un pubblico potenziale, tanto incazzato quanto desideroso di rappresentanza nel mainstream. Sono scelte che pagano. Allo stesso modo, se i Marvel Studios hanno raccolto la sfida di Wonder Woman con Captain Marvel, proclamata urbi et orbi la supereroina più forte del MCU, è difficile non ricordare la lieve misoginia dei primi film di Iron Man, con Downey Jr. circondato di hostess che fanno la pole dance in aereo. Per raffreddare gli entusiasmi (o evitare delusioni) bisognerebbe tener presente che l’arte popolare non è mai all’avanguardia per definizione, ma è nella migliore delle ipotesi uno specchio dei tempi. E così si comportava Stan Lee: i suoi fumetti dovevano tenere il polso del mondo e restituirlo intero e con onestà al suo pubblico.

Infatti, nonostante non sia mai stato esattamente un rivoluzionario, nelle sue visite ai campus studenteschi negli anni Sessanta aveva visto il fervore politico e lo aveva rilanciato dai suoi editoriali (le famose Stan’s soapbox). Poi nei Settanta era stato in grado di affrontare il problema della tossicodipendenza sulle pagine di Spider-Man sfidando la censura del Comics Code Authority, ma solo dietro esplicita richiesta del ministero della sanità americano. E negli Ottanta aveva provato di nuovo a lanciare una supereroina femmina, She-Hulk, nella consapevolezza molto laica e assai poco politica che conquistare ai supereroi il pubblico femminile significava quasi raddoppiare le vendite: “Abbiamo sempre voluto fare fumetti con protagoniste donne. Ma per finora non siamo mai riusciti a farli vendere bene” (New York Times, 20 gennaio 1980). La serie Savage She-Hulk partì benino, ma sopravvisse solo due anni. I tempi, pensò, non erano pronti. Trent’anni dopo, Captain Marvel avrebbe incassato oltre un miliardo di dollari nel mondo

Dario Rossi

Editor della casa editrice Utet. Un suo saggio sul rapporto tra Il corpo e It si trova all'interno dell'antologia Dentro al nero. Tredici sguardi su «It» di Stephen King, a cura di Luca Cristiano ed Enrico Macioci (2017).

Vedi tutti gli articoli di Dario RossiLeggi anche

Serie tv

Estetica dello sguardo in camera

Venerati maestri

Apologia di Baricco