Un museo dedicato ai flop delle aziende, anzi due: uno a Helsingborg e uno a Hollywood. Un monito costante, e un invito a vincere la vergogna e a essere coraggiosi.

Questo articolo è apparso per la prima volta su LINK Numero 24 - Flop. Il fallimento nell'industria creativa del 03 dicembre 2018

FG: Com’è nato il museo?

SW: Vuoi la risposta lunga o quella breve?

FG: Abbiamo tutto il tempo che vuoi!

SW: Sono uno psicologo e ho iniziato un dottorato in Psicologia organizzativa, con particolare attenzione all’innovazione. Oltre a fare ricerca, lavoro come consulente per le aziende, le aiuto a diventare più creative. E con il tempo mi sono reso conto che oggi l’ostacolo più grande che impedisce alle aziende di innovare è la paura di fallire. Le persone hanno paura, indipendentemente dal settore: paura di fare brutta figura o di mettersi in cattiva luce e, in gran parte dei casi, paura di essere penalizzati dal datore di lavoro per aver corso dei rischi. Ma rischiare, ovviamente, è fondamentale per innovare e progredire. Ero interessato a capire come si può imparare dagli errori e come un’organizzazione può accettare il fallimento, e mi serviva un modo nuovo per comunicare i risultati della ricerca. Pensavo ad articoli, conferenze, seminari di gruppo, magari a qualche video su YouTube se i risultati fossero stati molto cool. Poi, nell’estate 2016, ho visitato il Museum of Broken Relationships di Zagabria, in Croazia, e lì ho avuto l’illuminazione. Ho capito che dovevo aprire un museo del fallimento.

FG: Chi finanzia il museo?

SW: Il primo finanziamento, di 55.000 euro, è arrivato dallo Swedish Innovation Fund, un fondo governativo. Questa somma mi ha permesso di mantenermi e dedicarmi completamente al progetto. Ho aperto il museo esattamente un anno fa.

FG: Secondo te perché la tua idea è piaciuta?

SW: C’era un bando proprio su questo tema. Volevano promuovere la ricerca sull’innovazione e stimolare l’interesse del pubblico, io ero un ricercatore a cui servivano fondi per realizzare un progetto in quest’ambito. Il mio progetto calzava a pennello. Era anche il più strano e rischioso tra quelli presentati, più convenzionali. E sono grato allo Swedish Innovation Fund per aver corso questo rischio insieme a me.

FG: Un epilogo coerente con lo scopo del museo!

SW: Sì! Quei fondi mi sono serviti per mettere in piedi il museo di Helsingborg, che ora è finanziato dal comune per il prossimo anno e mezzo. Ma quello di Los Angeles si finanzia con le vendite: la gente paga per visitarlo.

FG: Quindi il museo ha due sedi? California e Svezia?

SW: Ce n’è uno a Helsingborg, nel sud della Svezia, a un’ora da Copenaghen, e un altro a Hollywood, in California, aperto a marzo.

FG: E sono uguali?

SW: Direi uguali al 70 percento. Ma esteticamente diversi. Il museo svedese, quello principale, ha un approccio più artistico e culturale, gioca con i colori e le luci. La mostra di Los Angeles è più grande e politicamente scorretta. Ci sono bambole erotiche, vibratori e molta roba contro Trump. Il museo di Helsingborg è più pulito perché riceve finanziamenti pubblici, non è provocatorio come l’altro.

FG: Più ammodo, insomma.

SW: Sì, forse anche più noioso.

FG: Adesso però sono curioso, mi fai un esempio strano di fallimento nel settore dei sex toys?

SW: Le bambole erotiche sono arrivate dalla Cina, donate da una grande industria che le produce. In Cina la sharing economy (come Uber o Airbnb) è in grande crescita, così l’azienda ha deciso di lanciare un servizio chiamato “The Share of Girlfriend”. Ordini la bambola su un’app – puoi scegliere la fisionomia, africana, europea, asiatica, o anche Wonder Woman – e loro per 45 dollari te la consegnano a casa. Tu la usi e il giorno dopo la restituisci. Tra un noleggio e l’altro è pulita.

FG: È un servizio folle! E non ha funzionato, ok.

SW: Per nulla.

FG: Mettiamo un attimo da parte le aziende. Tu sei uno psicologo. Parlando delle persone, che significato ha il fallimento nella nostra società che pretende prestazioni sempre più elevate?

SW: Il fallimento è definito a livello sociale. La reazione di una persona dipende dal contesto sociale. Se fallisci per conto tuo, se non c’è nessuno intorno a te, non è la fine del mondo. Il fallimento è negativo e imbarazzante quando ci sono persone che ti valutano e ti giudicano. Purtroppo la vergogna e il senso di inferiorità sono intrinseci ed è questo a causare il disagio, ma capire come affrontiamo il fallimento è molto utile. In alcune culture, soprattutto in quelle asiatiche che sono molto gerarchiche, il flop è estremamente negativo. Non sto dicendo che la cultura svedese è migliore, anche in Scandinavia il fallimento non è una bella cosa, ma non è neanche poi così terribile.

FG: In Asia il fallimento è più stigmatizzato che in Occidente?

SW: Sì. Mi riferisco principalmente alla Cina o al Giappone, che si rapportano al fallimento in modo molto più negativo rispetto, per esempio, alla Svezia, all’Olanda o alla California. È un aspetto culturale, sin dall’infanzia impari a temere il fallimento! La cosa interessante è che si tratta di un comportamento appreso. Sono i tuoi genitori e il tuo gruppo sociale che ti insegnano come fare.

FG: In Giappone la situazione è certo peggiore. Ma anche in Occidente, oggi, devi essere molto competitivo in tutto ciò che fai, cominci da bambino e continui da adulto quando entri nel mondo del lavoro. Penso che un museo come questo sia molto utile e interessante. Potrebbe avere un grande impatto sociale, non credi?

SW: Sono d’accordo. Una delle ragioni per cui ho intrapreso questo progetto è che volevo offrire una voce nuova, un punto di vista alternativo sul tema del successo. America, Europa, Asia, … ovunque tutti idolatrano il successo. Ma più si idolatra il successo, più il fallimento è stigmatizzato e visto come negativo. Questo atteggiamento permea la vita lavorativa ma anche quella sociale, relazionale. Dobbiamo comunicare che non c’è solo questo, che il fallimento non è una tragedia. Fa parte della vita, non bisogna averne paura. E sono felice di far parte di un movimento che incoraggia la gente a rivedere il suo atteggiamento nei confronti del fallimento, a comprendere che non c’è ragione di esserne tanto spaventati, sia nella vita privata che professionale. Naturalmente non mi riferisco a quel tipo di fallimento che comporta rischi fisici, la sofferenza degli altri, o addirittura la morte. In quel caso è assolutamente negativo. Ma nel 99 percento dei casi non si tratta di rischiare la vita, quindi non dovremmo avere tutta questa paura. Penso che quella cultura della performance a cui accennavi sia uno dei motivi per cui il fallimento – economico, accademico o sociale – sia così temuto. Chi tende a massimizzare le sue performance denuncia una situazione di stress o problemi correlati allo stress. Le due cose, lo dimostrano diversi studi, sono collegate: chi si dedica al superlavoro pur di evitare di fare errori, si ammala. Non dico che tutti debbano abbracciare il fallimento, però c’è bisogno di una voce nuova, di qualcosa che si contrapponga a questa isteria collettiva del successo.

FG: Parliamo dei flop esposti al museo: te li hanno forniti le aziende produttrici?

SW: No. All’inizio, quando ho aperto il museo, ho contattato numerose aziende per chiedere la loro disponibilità. Siccome sono un ricercatore e il mio è un museo serio e rispettoso, oltre che divertente, credevo che le aziende sarebbero state disposte a collaborare o a donare i prodotti. Mi sbagliavo di grosso. Nessuna voleva cooperare. Al dodicesimo no, ho smesso di contattarle.

FG: Davvero? Puoi dirmi di più di questo tuo fallimento? Cosa ti rispondevano quando le contattavi?

SW: Ti racconto la tipica risposta con un esempio. C’è questo gruppo di consulenza sull’innovazione (non faccio nomi) con cui ho lavorato per 10 anni. Siamo in buoni rapporti, così contatto il direttore dell’innovazione e gli racconto il progetto. Chiacchieriamo, concordiamo sul fatto che tutti facciamo errori, decidiamo di individuare insieme una storia interessante e di farmi avere il prodotto per presentarlo bene, collaborando lungo tutto il processo. Ma ogni volta mi rimandano a un dipendente di un altro settore, che mi dice di rivolgermi a qualcun altro, e questo a sua volta mi rimbalza, e così via. Contatto tante persone nell’azienda, ma sono tutti spaventati, nessuno vuole collaborare, neanche chi mi ha sentito parlare nella call. Sono una persona rispettosa, non prendo in giro nessuno. Ma loro trovano sempre una scusa. “Stiamo trasferendo il nostro laboratorio di ricerca quindi sfortunatamente non possiamo aiutarti”, oppure “stavamo giusto lavorando a un nuovo archivio interno delle nostre innovazioni ma purtroppo non possiamo aiutarti”. Dodici diverse aziende svedesi, stessa risposta.

FG: Ma è come dire all’insegnante che il cane ti ha mangiato i compiti! Un comportamento da adolescenti.

SW: Sì, esattamente. Poi, proprio in quel periodo, ho incontrato una giornalista in Olanda e le ho raccontato del progetto, dicendole però che non avrei più contattato le aziende. È rimasta colpita, e dato che è una giornalista economica molto rispettata nel suo ambiente ha deciso di fare qualche esperimento. Le aziende olandesi e svedesi sono tra le più trasparenti al mondo, quindi se non avesse funzionato qui, non avrebbe potuto funzionare da nessuna parte. Ha fissato incontri con direttori d’azienda, responsabili dell’innovazione e giornalisti economici molto autorevoli, dicendo che stava lavorando a un articolo sui fallimenti nel campo dell’innovazione. Ma quando arrivava in azienda le dicevano: “Ma che bello, vuoi scrivere un pezzo sulle nostre innovazioni e sui nostri fallimenti!” oppure “Sì, c’è stato qualche flop, ma vorremmo parlare del nostro nuovo prodotto”. Un buco nell’acqua. Non conosco l’olandese, ma il succo del suo articolo era che nessuna azienda voleva collaborare.

FG: Da psicologo, come definiresti questa specie di disturbo della personalità?

SW: Succede anche alle persone. Noi tendiamo a evitare i brutti ricordi, le sofferenze e i pensieri negativi, tutto ciò che è spiacevole. Preferiamo pensare a qualcos’altro. Le aziende fanno lo stesso. Il fallimento crea disagio e sofferenza, non è piacevole, non ha nulla di divertente o positivo. E così le aziende evitano di affrontarlo. Non solo non ne vogliono parlare, non vogliono proprio saperne nulla. È quella che in psicologia si chiama “elusione emotiva”.

FG: Un po’ come nascondere la polvere sotto il tappeto.

SW: Esatto, negare il problema. Ma a livello sia aziendale sia individuale è un limite. Se non affronti il fallimento, non ne trarrai nessun insegnamento. Mettiamo che tu sia un disastro nella vita di coppia e ogni tua relazione finisca male. Se non sei disposto a riconoscere il problema e a cercare una soluzione, continuerai a essere un cattivo partner e collezionerai altri insuccessi in amore. Ma se affronterai la situazione potrai cambiare lo schema che si ripete. Lo stesso vale per le aziende, che si tratti di innovazione in generale, di un nuovo progetto o di una nuova iniziativa di marketing. Bisogna superare la paura di “quello che potrebbe succedere”, altrimenti non si può imparare nulla di nuovo.

“Il fallimento è definito a livello sociale. La reazione di una persona dipende dal contesto sociale. Se fallisci per conto tuo, se non c’è nessuno intorno a te, non è la fine del mondo. Il fallimento è negativo e imbarazzante quando ci sono persone che ti valutano e ti giudicano”

FG: Hai trovato aziende più brave di altre ad affrontare il fallimento e trarne insegnamento?

SW: Ogni azienda si relaziona al fallimento in modo diverso. Quelle convenzionali spesso hanno una politica poco tollerante. Ho parlato con un manager di una società di consulenza bancaria che mi ha detto che potevamo discutere quanto volevamo del fallimento, di come affrontarlo, di come ripristinare l’immagine e come imparare dagli errori, ma nella vita reale se lui avesse fallito sarebbe stato licenziato. Quindi è un’ipocrisia da parte delle aziende vantarsi di avere un ambiente di lavoro aperto e innovativo dove le persone sono libere di rischiare, se poi in caso di insuccesso sono penalizzate o licenziate. Alcune aziende invece sono particolarmente virtuose. Se devo citarne una che sa imparare dai propri errori (non sto dicendo che sia una buona azienda, solo che sa imparare), direi Amazon.

FG: Come mai?

SW: Jeff Bezos desidera che Amazon sia il miglior posto al mondo dove fallire. Parla apertamente dei servizi che non hanno funzionato o non sono stati lanciati. Ha speso milioni di dollari su progetti fallimentari. C’è grande trasparenza, e il suo successo dimostra che lì si sperimenta e si esplorano tante strade diverse. Solo un’idea su 50 funziona. E stiamo parlando di un’azienda di successo.

FG: Che tu sappia, qual è stato il peggior flop di Amazon?

SW: Circa quattro anni fa è uscito uno smartphone di Amazon, il FirePhone. Da una parte c’era Google con Android, dall’altra Apple, il mercato era impenetrabile, ma Amazon è un colosso e ha voluto provarci lo stesso. Così ha lanciato FirePhone ed è stata una catastrofe. Lo smartphone non era molto innovativo e le funzioni speciali, come la grafica 3D, erano considerate stupide dal pubblico. Ma soprattutto c’era un pulsante con la scritta “Compra subito”, o qualcosa del genere, e funzionava così: se andavi al supermercato o in centro a fare shopping e vedevi un oggetto che ti piaceva, lo fotografavi e Amazon te lo recapitava. Alla gente non piace essere prigioniera di un’azienda. È uno dei flop più famosi di Bezos, ma ce ne sono molti altri. Ecco, questo è un esempio di come Amazon si assume grossi rischi e fallisce.

FG: A proposito di flop, qual è il tuo preferito? A parte le sexy dolls.

SW: Ne ho uno italiano per te. È l’Olivetti Envision, ed è esposto nel museo. Era il computer che Olivetti aveva creato per le persone che avevano paura dei computer. Aveva la forma di un videoregistratore, così non sembrava un computer. Olivetti produceva ottimi computer, ma l’Envision fu progettato per essere collocato sotto il televisore, per non intimidire i consumatori.

FG: E non ha funzionato.

SW: No, aveva enormi problemi di compatibilità con gli altri computer, era un disastro!

FG: Dimmene un altro!

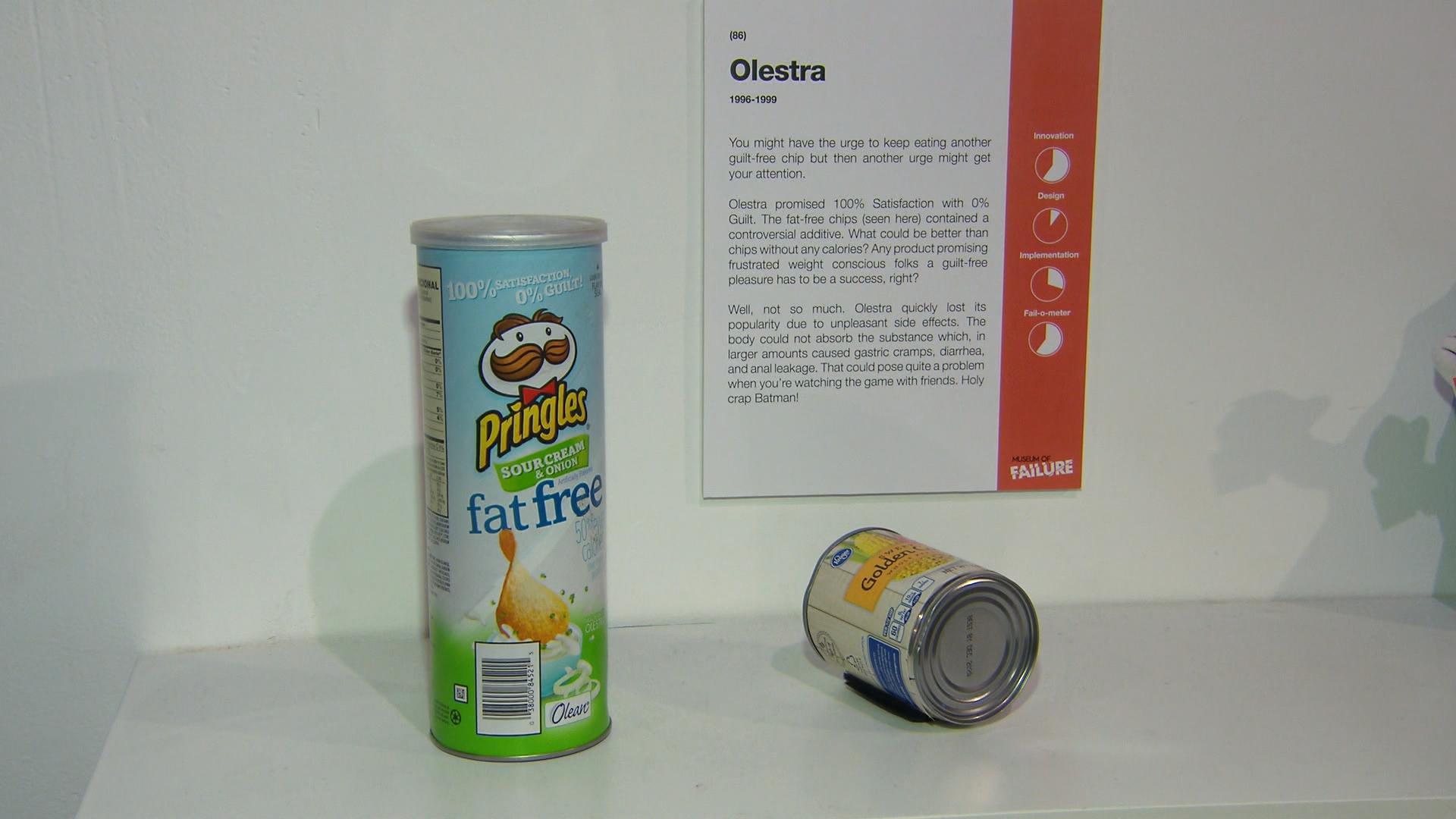

SW: Il mio flop preferito risale al 1996, quando il colosso americano Procter & Gamble inventò l’additivo alimentare perfetto: senza calorie e senza grassi, ma super saporito. Si chiamava Olestra, potevi usarlo per friggere le patatine e poi mangiarne a volontà senza ingrassare. Pensa, poter cucinare senza calorie! In pratica, avevano trovato il Sacro Graal. Ma aveva un problema: provocava la diarrea. Insomma, potevi mangiare tutte le patatine che volevi mantenendo la linea, ma poi passavi la giornata al gabinetto! Per questo è fallito.

FG: Un alimento che non doveva essere processato!

SW: Penso sia un buon esempio di fallimento nel campo dell’innovazione, perché Procter & Gamble investì parecchi milioni di dollari e si aspettava un successo enorme, ma poi, per varie ragioni, decise di non fornire ai consumatori informazioni corrette. Fu vietato in Canada e in Europa, una catastrofe.

FG: Non so quanti prodotti ci siano nel museo ma questo è fantastico! Che forma ha l’Olestra? È in lattina? In busta?

SW: C’è un barattolo di Pringles fatte con l’Olestra. Avevo alcuni barattoli, in uno c’erano ancora delle patatine…

FG: Le hai assaggiate?

SW: Sì, le ho mangiate con il mio team! Erano vecchie di 20 anni, ma non male. E niente diarrea.

FG: È difficile trovare questi prodotti, specie quando sono molto vecchi? Come fai, li cerchi su internet o su eBay?

SW: Combino varie risorse: forum online, club di collezionisti, annunci su Craigslist e eBay. Cerco ovunque. Alcuni prodotti sono stati donati, per esempio da ex dipendenti dell’azienda che li produceva. Persone che lavoravano nel reparto di ricerca e sviluppo e sono andate in pensione.

FG: Quanto tempo hai impiegato per completare la collezione?

SW: Ci è voluto circa un anno con un team di tre persone. Un lavoraccio. Ora sto facendo una campagna in Germania per l’inaugurazione del museo di Monaco di Baviera. Sto cercando flop tedeschi, solo che i tedeschi non falliscono mai. Quindi la campagna si chiama #FailLikeaGerman. Invitiamo i tedeschi a dare suggerimenti e a donare prodotti.

“Oggi l’innovazione procede a un ritmo più rapido. Vent’anni fa, se volevi creare qualcosa di nuovo, passavano anni prima che fosse lanciato sul mercato. Oggi puoi passare dall’idea al prodotto in un anno. Con questo ritmo, il rischio di sbagliare aumenta. Ma aumenta anche il numero dei flop e il consumatore non ci fa più caso”

FG: Al momento sei in cerca di qualcosa in particolare che non riesci a trovare?

SW: Sarò sincero, mi servono altri flop italiani. L’Italia ha avuto un ruolo molto importante nel campo del design e dell’innovazione tecnologica. Ma ho solo l’Olivetti Envision. Ho bisogno di suggerimenti e donazioni dall’Italia: dev’essere qualcosa in qualche modo innovativo, il mio criterio è questo.

FG: Mettiamo la tua mail in fondo all’articolo, così se qualche lettore di Link ha dei suggerimenti può scriverti. Tornando alle tue ricerche, ti sei fatto un’idea di quali siano le condizioni ambientali che determinano un flop?

SW: Vorrei poterti rispondere, ma la verità è che ogni storia di fallimento è unica. Ed è questa la parte interessante. Non esistono ricette o condizioni ambientali che portino inevitabilmente a un insuccesso. Tolstoj ha scritto: “Tutte le famiglie felici si somigliano, ogni famiglia infelice lo è a modo suo”. Si potrebbe dire qualcosa di simile a proposito delle innovazioni fallimentari. Le storie di successo si somigliano, ma ogni fallimento è unico.

FG: Sembra che oggi, rispetto al passato, ci siano più possibilità di fallire, eppure i flop fanno meno rumore. Secondo te è perché l’offerta è molto ampia o perché l’uso dei big data riduce la possibilità di prendere grosse cantonate?

SW: Oggi l’innovazione procede a un ritmo più rapido. Vent’anni fa, se volevi creare qualcosa di nuovo, passavano anni prima che fosse lanciato sul mercato. Oggi puoi passare dall’idea al prodotto in un anno. Vale per tutti i settori, e soprattutto per il digitale. Nell’high-tech hai nuovi prodotti ogni tre, quattro mesi. Con questo ritmo, il rischio di sbagliare aumenta. Ma aumenta anche il numero dei flop e il consumatore non ci fa più caso. I fallimenti sono meno spettacolari perché la produzione è frenetica. È come con Donald Trump: ha detto così tante stupidaggini che ormai quando ne spara una nuova non gli diamo importanza. Siamo desensibilizzati.

FG: Vista la rapidità del processo, le aziende devono ridurre il rischio su ogni nuovo prodotto. E quindi probabilmente non corrono grandi rischi come un tempo.

SW: A questo ritmo, le aziende non hanno scelta se non innovare, altrimenti muoiono. Non imparano dai loro errori. Amazon sì, vuole imparare dagli errori per migliorarsi e innovare di più. Non so cosa ci riservi il futuro, ma forse la più grande forza delle aziende sarà di essere disposte ad accettare e imparare dal fallimento.

Vuoi segnalare flop italiani?

Scrivi a: samuel@researchinstitute.se

Fabio Guarnaccia

Direttore di Link. Idee per la televisione, Strategic Marketing Manager di RTI e condirettore della collana "SuperTele", pubblicata da minimum fax. Ha pubblicato racconti su riviste, oltre a diversi saggi su tv, cinema e fumetto. Ha scritto tre romanzi, Più leggero dell’aria (2010), Una specie di paradiso (2015) e Mentre tutto cambia (2021). Fa parte del comitato scientifico del corso Creare storie di Anica Academy.

Vedi tutti gli articoli di Fabio GuarnacciaLeggi anche

Fiction

Autori Seriali. Introduzione

Informazione

F come fake news