La sensazione di chi naviga il sistema dei media contemporaneo è spesso quella di chi è sommerso, sopraffatto dall’enorme molteplicità di stimoli. In due parole: plenitudine digitale.

Questo articolo è apparso per la prima volta su LINK Numero 29 - Mediamorfosi 3. Gli anni delle piattaforme del 10 ottobre 2023

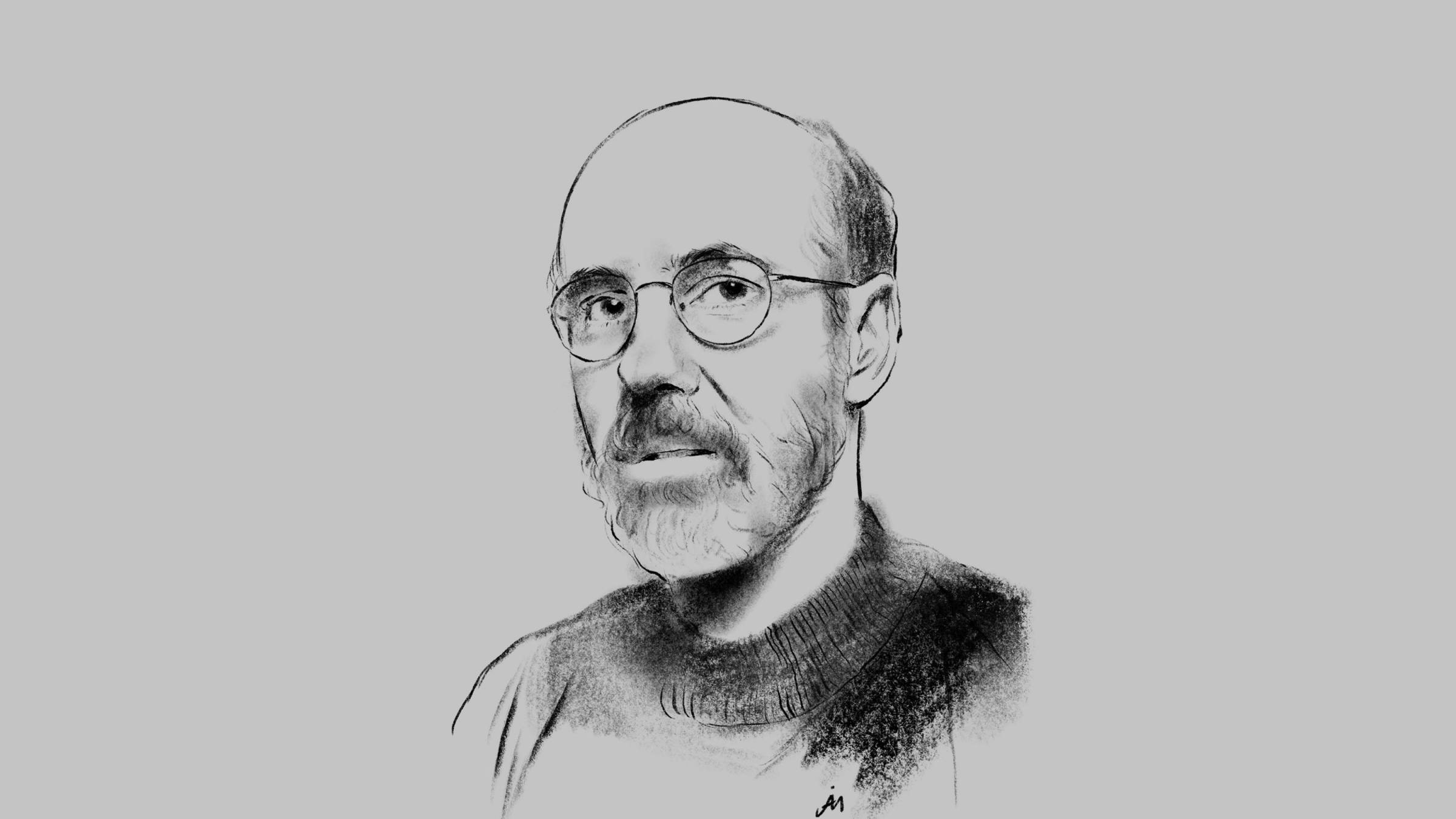

Che si venga dal Novecento o dal nuovo millennio, non è facile capire i contorni oggi assunti dalla cultura, o se preferite dal sistema mediale. Le vecchie distinzioni fatte da un conservatore culturale quale Dwight MacDonald tra cultura alta e di massa, per esempio, se ancora offrono l’illusione di un orientamento, hanno smesso di avere senso da qualche decennio. Con Plenitudine digitale. Il declino della cultura d’élite e lo scenario contemporaneo dei media (minimum fax, Roma 2020), Jay David Bolter si è preso la briga di affrontare la sfida impossibile di mettere in prospettiva, e aiutarci a vedere, la forma della cultura in cui nuotiamo. Un compito massimalista che solo un uomo del Novecento poteva assumersi, il cui risultato è l’appassionata ricostruzione di quanto avvenuto nel campo culturale e in quello politico-sociale dalle avanguardie storiche a oggi. Lo abbiamo intervistato per aiutarci ad assumere uno sguardo strabico, capace di tenere insieme il mondo vicino e quello lontano, con il quale provare a leggere anche le innovazioni che promettono di stravolgere (ancora una volta) il nostro prossimo futuro.

In Plenitudine digitale, per illustrare gli enormi cambiamenti avvenuti nella cultura, nei media e quindi nella società, lei usa l’immagine di una donna che dagli anni Sessanta è trasportata nella nostra epoca. La prima cosa che le salterebbe all’occhio è l’abbondanza di forme mediali. A volte abbiamo la sensazione di sprofondare nel caos, mentre prima c’era un mondo che aveva un centro. Come si può studiare la plenitudine digitale e comprendere le forze che la modellano?

La metafora della donna degli anni Sessanta catapultata nel presente è un’allegoria di come io vivo il presente, nel senso che sono abbastanza vecchio da ricordare quegli anni. Uno dei vantaggi di vivere a lungo è che si diventa un poco più consapevoli di come si è sviluppata la cultura in una traiettoria temporale. Dato che la cultura digitale è fortemente orientata al presente e al futuro, è utile inquadrarla in prospettiva storica. Se mi passi un’altra analogia trita, è come il Big Bang: se capisci dove è iniziato, o se almeno individui un punto che lo precede nella storia, sei avvantaggiato nel capire come si è evoluto. Viviamo in una cultura di rete e tutti questi diversi manufatti, pratiche e tecnologie che compongono la nostra cultura costituiscono un universo complesso a cui possiamo grosso modo paragonarlo. Non esiste un solo centro: ogni punto può essere quello da cui far partire la nostra indagine. Si può iniziare ovunque e osservare le connessioni e affinità tra il punto di partenza e tutte le altre manifestazioni culturali che lo circondano. Sono ben consapevole del fatto che oggi si possono utilizzare diversi metodi analitici per guardare a questo fenomeno, per esempio quelli sociologici, quelli teorici, i women studies, i queer studies, e tutta una serie di approcci tipici della critica letteraria. Ci sono molti modi per approcciare la plenitudine, proprio perché non abbiamo più le gerarchie di un tempo.

Può darci una definizione di plenitudine digitale in poche battute?

Uso questo termine per descrivere l’universo dei media e delle pratiche mediali di oggi. “Plenitudine” indica che viviamo in un mondo saturo di media: sembra che i media vogliano invadere e popolare ogni angolo del nostro universo, in modi che non abbiamo mai sperimentato prima. Una delle cose che mi colpisce sempre è che ogni volta che pensiamo che non possano esserci altri media, che non potrà spuntare un altro mezzo, che non potremmo passare più tempo di così a comunicare attraverso i media, qualcuno se ne esce con un nuovo servizio dimostrando che ci sbagliavamo. Quindi, il mio era un tentativo di trovare un termine che descrivesse questa condizione. Non voglio dire che tutti i media sono digitali, anzi, la nostra attuale cultura mediale include anche i media più vecchi che non sono diventati obsoleti. Visitiamo le mostre, leggiamo i fumetti cartacei, andiamo al cinema e a teatro, anche se non ci sono più i numeri di prima. E così, la nostra attuale condizione mediale, la nostra plenitudine, riempie fisicamente tanto le nostre vite quanto l’universo digitale.

Nella sua ricostruzione delle cause che hanno determinato questo scenario di plenitudine digitale, individua due elementi principali che hanno operato congiuntamente: la crisi delle élite e la diffusione dei media digitali. Che rapporto ci vede?

Non vedo un rapporto causale, ma di coincidenza o concomitanza: le due cose sono grosso modo successe insieme, anche se cronologicamente una precede l’altra. Il primo fenomeno è il crollo graduale delle gerarchie culturali nel corso del Novecento. Negli Stati Uniti e in Europa abbiamo assistito a un’accelerazione delle tendenze che si erano manifestate già nel XIX secolo (con l’ascesa della classe media), al mutamento della nozione di gerarchia culturale. Dopo la Seconda guerra mondiale ci sono stati dei cambiamenti economici e la classe media si è allargata e ha accresciuto il suo potere economico e la sua prosperità. I prodotti culturali hanno cominciato a essere acquistati da persone della classe operaia che erano appena entrate nella classe media, e poi dai loro figli. In particolare, c’era una coorte di giovani e di adolescenti che aveva la disponibilità economica e l’interesse per i prodotti culturali. E così abbiamo visto l’ascesa della musica pop, del cinema commerciale, della televisione. Tutte queste forze crescevano andando a scalfire la posizione culturale a lungo occupata dalla musica classica, dalla letteratura alta o dall’arte d’élite. Le forze economiche e i cambiamenti culturali e sociali stavano portando al graduale collasso dei presupposti delle gerarchie culturali, che si è fatto più pronunciato negli anni Sessanta, con i movimenti giovanili e la musica rock. Tutto questo stava succedendo nello stesso momento in cui si stavano sviluppando il computer e la tecnologia digitale. I pionieri hanno cominciato a lavorare in questo periodo, negli anni Sessanta e poi nei Settanta, ma il personal computer è arrivato negli anni Ottanta, anche se le prime reti, come Arpanet, sono nate all’inizio dei Settanta. Internet come tecnologia di comunicazione si è diffuso negli anni Ottanta e abbiamo dovuto aspettare i Novanta perché diventasse disponibile al pubblico. Quindi l’ascesa della tecnologia digitale come nuovo mezzo di comunicazione e di espressione inizia più tardi e segue una traiettoria più lenta rispetto al collasso delle gerarchie. Negli anni Novanta, quando arriva il World Wide Web, i computer connessi a internet sono ampiamente disponibili e relativamente poco costosi. Questo nuovo mezzo diventa il catalizzatore di una sempre più rapida e capillare messa in rete della nostra cultura, in senso letterale ma anche figurato, intesa come capacità di distribuire prodotti e manufatti culturali molto più liberamente di prima. Nell’epoca dell’alfabetizzazione l’editoria era concentrata nelle mani di pochi, mentre ora, con internet, è più facile e accessibile. Negli anni Duemila assistiamo all’ascesa del web 2.0, con la diffusione dei primi social media, del remix e dei prodotti culturali fai-da-te user generated. E questo ci porta a oggi. In breve, il collasso delle gerarchie inizia prima e poi viene consolidato dai media digitali.

Ogni volta che pensiamo che non possano esserci altri media, che non potrà spuntare un altro mezzo, che non potremmo passare più tempo di così a comunicare attraverso i media, qualcuno se ne esce con un nuovo servizio dimostrando che ci sbagliavamo.

Ha fatto più volte riferimento al “popolare” e alla “popolarità”. Quindi, è anche un processo di riduzione delle barriere di accesso al pubblico, una sorta di processo di democratizzazione?

Sì, esattamente. La plenitudine digitale porta a una democratizzazione della cultura, tanto che persino il termine pop culture ora ci sembra inadeguato, superfluo. Quale altro tipo di cultura esiste? Eppure, a volte, mi ritrovo a usare il termine perché c’è ancora il residuo di quella che potremmo chiamare una cultura d’élite. Il termine élite, che in passato era elogiativo, ora è quasi spregiativo – se non nello sport, dove si può ancora parlare di “atleti di élite”. In ogni altro contesto è un termine sospetto, perché presuppone una gerarchia di ruoli in cui ci sono artisti o interpreti d’élite e altri meno importanti, meno popolari. Quindi, c’è stata un’evidente democratizzazione della cultura: ora i prodotti culturali sono più disponibili a ogni livello, amatoriale e professionale, e si ha l’impressione che è così che dovrebbe essere, che non dovremmo avere gerarchie. È più difficile sostenere che la musica classica sia migliore della musica pop. Allo stesso tempo, nell’hip hop o nell’R&B o nella musica classica si può ancora dire che un artista è migliore di un altro. Abbiamo ancora gerarchie, ma solo all’interno delle comunità.

Passiamo dalla sfera culturale a quella politica. Nel suo libro afferma che Trump non è la causa ma la manifestazione di questo sistema di comunicazione fortemente condizionato dai social.

Mi sa che si rischia di interpretare erroneamente il mio ragionamento come una filippica sul collasso della sfera culturale, ma non è così. Non possiamo tornare indietro a quando la nostra vita culturale era caratterizzata dall’unità. Se parliamo della sfera politica, però, è un’altra storia. Oddio, in realtà è la stessa storia, ma con esiti diversi. Assistiamo al collasso delle gerarchie politiche, ovvero all’idea che nella nostra società ci siano delle élite che dovrebbero ricoprire posizioni di comando. Per gran parte del XX secolo democrazia significava che il popolo sceglieva i propri leader, ma i leader in realtà erano ben piazzati e istruiti per diventare tali. Sia negli Stati Uniti sia in Europa ora è chiaramente un periodo in cui tale presupposto è messo a dura prova, ma ciò, ancora una volta, non è direttamente causato dai media digitali. Abbiamo assistito alla rivoluzione studentesca degli anni Sessanta e alle crescenti ondate dei movimenti populisti. Questi precedono i media digitali. Ma c’è la netta sensazione che i social media abbiano accelerato e facilitato la tendenza al populismo. Dalla prospettiva della storia dei media, è utile osservare i modi in cui le tecniche mediali usate nei videogiochi e nei social a partire dagli anni Duemila sono state fatte proprie dai politici di destra e sinistra (ma in particolare di destra) e usate per scopi politici, portando alla situazione attuale. Anche se Trump è una creatura della televisione, i social hanno facilitato il movimento che lui rappresenta negli Stati Uniti. Se da una parte l’erosione di un senso di gerarchia politica precede i social media degli anni Duemila, questi si sono rivelati la matrice perfetta per sostenere un nuovo tipo di populismo.

Nelle forze di questa plenitudine digitale lei identifica una tensione tra catarsi e flusso e, come sottolinea ripetutamente, tali forme non si escludono a vicenda. Oggi assistiamo alla crescita esponenziale di media procedurali: non solo i videogiochi e i social, ma le piattaforme di gaming che sono anche piattaforme social. Quale impatto potrebbe avere e avrà questa accelerazione dei media di flusso sulla creatività e sulla produzione di contenuti?

Innanzitutto, devo spiegare in breve cosa intendo per “catarsi” e “flusso” come estetica dei media. Li identifico come modalità generali di strutturare l’esperienza dei media. La nozione di “catarsi”, una risposta emotiva individuale all’esperienza estetica, risale ad Aristotele e agli antichi greci. In contesti più recenti e popolari, il termine si usa spesso per descrivere l’esperienza emotiva di forme narrative come il romanzo e il film, dove lo spettatore si identifica con uno o più personaggi che affrontano un conflitto a cui segue una risoluzione drammatica. Il personaggio trionfa o fallisce e lo spettatore ha una risposta appropriata basata sul suo processo di identificazione. È associata a forme narrative con un inizio, una parte centrale e una fine: l’arco drammatico. Tale estetica esiste ancora: ci sono molti film e serie tv che rappresentano la catarsi. “Flusso” è un termine che prendo dallo psicologo Mihály Csíkszentmihályi, che negli anni Settanta lo ha descritto come lo stato psicologico di chi apprezza talmente tanto un’esperienza da desiderare che continui all’infinito. Si vuole rimanere nel momento, nel flusso. È chiaro che qui c’è una contrapposizione, perché l’esperienza catartica ha un inizio, una parte centrale e una fine, mentre l’esperienza di flusso non vuole mai finire. Chi progetta videogiochi ha adottato il concetto: crea videogiochi che fluiscono in modo che l’utente desideri continuare a giocare. Anche i social hanno ripreso questa idea, nonostante i loro inventori raramente lo chiamino flusso, ma l’obiettivo è lo stesso: come fare perché lo spettatore continui a guardare i video di YouTube o leggere il feed di Instagram o guardare un tweet dopo l’altro? Con algoritmi pensati per garantire il flusso.

C’è stata un’evidente democratizzazione della cultura: ora i prodotti culturali sono più disponibili a ogni livello, amatoriale e professionale, e si ha l’impressione che è così che dovrebbe essere, che non dovremmo avere gerarchie.

Come interagiscono questi due poli nella cultura contemporanea, allora?

Se pensiamo alla catarsi e al flusso come a due poli, allora qualsiasi pratica o manufatto mediale dovrà quasi sempre presentare una combinazione dei due. Sarà generalmente catartico ma avrà alcuni elementi del flusso, o prediligerà il flusso ma avrà qualche elemento catartico. Per esempio, si potrebbe dire che YouTube è un medium digitale di flusso che cerca di tenere l’utente il più a lungo possibile sul canale, mentre i singoli video di YouTube possono essere drammatici, film o trailer, tutti tipi di manufatto che rappresentano la tradizione catartica. Tornando alla dimensione politica, si può sostenere, per estensione, che la politica tradizionale era catartica perché apparteneva a una tradizione che vedeva la storia come un arco, magari con un fine, che si trattasse di una narrazione di destra, marxista o una via di mezzo. Con il populismo, assistiamo a una sorta di politica del flusso in cui il pubblico è lì per essere intrattenuto con questa litania di lamentele e di atti performativi da parte dei politici, e Donald Trump ne è il maestro. E sebbene i suoi discorsi offrano brevi elementi narrativi, piccoli pezzi catartici sepolti nel suo solito repertorio, essenzialmente lo stile politico è quello che si è evoluto a partire dai social media per promuovere il flusso. Oggi abbiamo un problema che non è solo quello estetico della catarsi e del flusso, ma che va al cuore delle nostre tradizioni democratiche.

Si dice che internet e la nostra vita non saranno più gli stessi con il Web3, il metaverso e l’intelligenza artificiale, e che ci sarà una trasformazione strutturale. Qual è il suo punto di vista su questa evoluzione?

Il termine metaverso è usato a volte in un senso più ristretto, altre in senso più ampio. Nel primo caso, è spesso impiegato per descrivere la visione di un futuro in cui la realtà virtuale e la realtà aumentata sono in rete e disponibili su larga scala, quindi diventano il nuovo mezzo preferenziale della nostra vita digitale o addirittura (questa è la visione di Mark Zuckerberg) il solo. E poi c’è la definizione più ampia di metaverso, che include anche blockchain, criptovalute, metodi di verifica e intelligenza artificiale. Di questi elementi, penso che il metaverso e l’intelligenza artificiale siano quelli che alla fine avranno un vero impatto culturale. La blockchain può rivelarsi utile, ma non credo che il fenomeno delle criptovalute abbia lo stesso ordine di importanza. Per quanto riguarda il metaverso in senso stretto, penso che si adatti perfettamente all’evoluzione dei media digitali che abbiamo visto negli ultimi decenni: sono decenni che i gamer sognano di indossare un visore VR e di entrare in un mondo virtuale. Non credo che nel prossimo futuro si realizzerà la visione promossa da figure come Zuckerberg: ovvero, che la realtà virtuale sarà l’unica modalità e sostituirà tutti gli altri modi di accedere ai media. Sarà un’aggiunta. Negli ultimi trent’anni, abbiamo visto più volte dei cambiamenti all’interno del relativo equilibrio dei media senza che nessuno diventasse del tutto obsoleto. Per esempio, il libro cartaceo è diffusissimo e non accenna a scomparire. Probabilmente il metaverso non sarà come lo immaginano gli entusiasti, ma avrà un ruolo significativo nel grande schema della plenitudine. I media digitali hanno cercato di creare forme tridimensionali sempre più realistiche e la realtà virtuale è l’esperienza visiva definitiva, tattile e multimodale. Se mi chiedi dove si inserisce l’intelligenza artificiale in questo continuum, non lo so ancora. Sono sorpreso dall’accelerazione dei successi e della potenza di questi nuovi sistemi di intelligenza artificiale generativa, sia quelli per immagini come Dall-E, Stable Diffusion e Midjourney, sia i grandi modelli linguistici. Come andrà a finire, non sono in grado di dirlo. Penso che sia lo sviluppo più interessante a cui ho assistito negli ultimi decenni, ma anche il più imprevedibile.

Fabio Guarnaccia

Direttore di Link. Idee per la televisione, Strategic Marketing Manager di RTI e condirettore della collana "SuperTele", pubblicata da minimum fax. Ha pubblicato racconti su riviste, oltre a diversi saggi su tv, cinema e fumetto. Ha scritto tre romanzi, Più leggero dell’aria (2010), Una specie di paradiso (2015) e Mentre tutto cambia (2021). Fa parte del comitato scientifico del corso Creare storie di Anica Academy.

Vedi tutti gli articoli di Fabio GuarnacciaLeggi anche

Pubblicità

Il documentario che fa vendere

Autori seriali

Intervista a Eleonora Andreatta