Gli inserzionisti tirano la corda (sperando non si spezzi), gli spettatori sfuggono a spot troppo invasivi. Dagli antichi romani al digitale, lo scontro continua.

Non so se ci avete mai fatto caso, a quei cartelli – foglietti appesi con il nastro adesivo e scritti a penna nei condomini popolari, o addirittura targhe dorate in quelli del centro – che dichiarano, con intensità graduata e accordata al linguaggio degli abitanti, “qui la pubblicità non è gradita” o “niente pubblicità!!”, con plurimi punti esclamativi inclusi. In pochi anni si sono diffusi ovunque. A volte sono accompagnati da una specie di parallelepipedo plastico dedicato appositamente ad accogliere i mega-volantini dei supermercati, promozioni irripetibili, bigliettini elettorali: qualcosa di più delicato verso il mittente di “mettilo direttamente nella raccolta differenziata”, ma dal risultato finale probabilmente assai simile.

Non ci è dato sapere se ai tempi dell’impero romano ci fossero persone che cercavano di far entrare gli avventori in una taverna rispetto a un’altra ma, interpretando le sopravvissute abitudini mediterranee, probabilmente sì. La lotta tra persone e pubblicità risale a prima dei media? Di sicuro dall’avvento dei media come li conosciamo, la pubblicità ha invaso ogni spazio che potesse capitare davanti al campo ottico delle persone, nonostante i tentativi più o meno efficaci di toglierla di mezzo. Forse solo nell’Italia del boom, nel clima festoso di consumismo liberatorio, il telespettatore con la tv nuova apprezzava gli spot di Carosello come un contenuto interessante quanto il telequiz o lo sceneggiato. La pubblicità era simbolo del progresso, il cibo in scatola era l’avverarsi di un sogno, il dentifricio un elemento rassicurante per il futuro. Ma, da lì in poi, per la pubblicità è stato un percorso tutto in salita.

La verificabile tradizione della pipì durante gli spot era solo la versione più analogica dell’adblock. Ma è sempre stata derubricata a leggenda urbana: quello che succedeva nel tuo bagno, restava nel tuo bagno – e soprattutto non veniva detto allo sponsor.

Ti distrai durante gli spot? Aumento il volume. Non basta? Li trasformo in telepromozione – la prima forma di native advertising, in cui il protagonista “esce” dal suo ruolo “neutro” in trasmissione ed entra (spesso con lo stesso abito) in quello del promoter prezzolato, spiazzando l’ascoltatore per il tempo che basta a introdurre nella sua testa il messaggio promozionale. Format e scenografia restano le stesse, ma cambia l’obiettivo: il nuovo elettrodomestico è il protagonista della scenetta, imbastita velocemente come fuori-onda del programma “principale”.

Il Tivo, videoregistratore americano che levava gli spot dai programmi registrati, è stato il primo tentativo coronato da successo di fare freeriding di contenuti senza sorbirsi i non richiesti consigli per gli acquisti: in pratica, il primo adblock della storia. La verificabile tradizione della pipì durante gli spot ne era solo la versione più analogica. Ma è sempre stata derubricata a leggenda urbana: quello che succedeva nel tuo bagno, restava nel tuo bagno – e soprattutto non veniva detto allo sponsor.

Cambiamenti digitali

I primi tempi del web sembravano preannunciare un cambio dell’equilibrio nel tira e molla pubblicitario, stavolta a favore degli utenti. Internet doveva essere invariabilmente l’abilitatore del “permission marketing”, dell’“one-to-one”, delle “conversazioni tra persone e brand”, del passaparola digitale non ancora influenzato da interferenze inattese di influencer, scatolette e pannolini. Perfino Google era percepito negli ambienti più libertari come uno strumento di liberazione dell’informazione e non una multinazionale da fronteggiare con l’antitrust. È durato poco, quel momento: il digitale è diventato presto il terreno di conquista più desiderato della storia. E ora, quelle due (tre? dodici? ventiquattro potenziali) ore davanti a uno schermo connesso e sempre in tasca sono troppo appetibili per non essere occupate dalla pubblicità.

Ma c’è un problema. Più il dispositivo è personale, intimo potremmo azzardare, più le persone non sono disponibili alle intrusioni. Non le tollerano: come se un popup su mobile o un SMS indesiderato fossero paragonabili a qualcuno che ti mette le mani addosso o ti fruga in tasca. La sensazione, in cui il mobile è parte integrante della nostra sfera prossemica, è praticamente la stessa. I risultati sono tristi e insoddisfacenti per gli investitori, che quasi rimpiangono i bei tempi di volantini o spot controprova: almeno non c’erano i numeri a decretarne il fallimento. I banner mobili hanno un tasso di clic di poco superiore a quello infinitesimale dei banner su desktop: solo uno su mille ci pigia il dito, e il sospetto che sia sindrome da “fat finger” (il dito cicciotto, come lo chiamano gli ironici americani) più che interesse vero, seppellisce le ultime speranze.

E a questo punto che la battaglia si fa feroce e spietata:

– Utente: Non ti clicco!

– Publisher: Aumento le dimensioni del banner.

– U: Ti ignoro lo stesso.

– P: Te lo metto obbligatoriamente prima del contenuto, popup non richiudibile.

– U: Uso un adblock.

– P: Uso qualcosa che blocca l’adblock.

– U: Uso qualcosa che blocca l’anti-adblock.

E così via, in una spirale senza fine che ricorda quella della pirateria cinematografica e musicale, prima che lo streaming mettesse un po’ d’accordo tutti. In Gran Bretagna e Germania, principali mercati digitali europei, l’uso di adblock ha superato il 25% degli utenti. In Italia, qualcuno parla del 47% entro il 2017 (lo ha sostenuto Giacomo Fusina di Human Highway, alla recente Social Media Week di Milano).

E allora, gli investitori vogliono di più, più pressione, più impression, cercando di raggiungere lo stesso con i numeri frammentati del web i vecchi share comodi della tv. E gli editori, presi in mezzo tra crisi della vendita della carta e della pubblicità cartacea, decidono di sacrificare l’esperienza degli utenti. E vendere l’anima dei lettori agli inserzionisti.

Programmatic e native advertising

In questo quadro in evoluzione, nuove tecnologie della pubblicità rendono totalmente impersonale e automatica la vendita della pubblicità. La concorrenza perfetta, come tanto poco accadeva nel mondo di atomi, tanto spesso si materializza paradossalmente nel mondo dei bit. Lo chiamano programmatic, l’advertising gestito dalle macchine, all’incirca come il NASDAQ per le azioni. I giornali online ospitano pubblicità a totale loro insaputa. Il meccanismo è quello dell’asta, e in un mercato dall’offerta infinita (“che ci vuole a mettere un banner in più? c’è posto”, dicono dalla concessionaria) alla fine il ricavo a visitatore, per gli editori, è sempre in calo, e quindi devi compensare con il numero superiore di pagine viste e di impression, anche a scapito dell’esperienza di fruizione. Che è il motivo per cui le pagine dei giornali fanno refresh senza motivo, gli articoli sono suddivisi in quattro pagine, le gallery hanno una sola foto a pagina eccetera. In più sulle pagine prestigiose di giornale prestigioso passano merendine, utilitarie dai banner che lampeggiano, pannolini aggressivi in 3×2, sfondi di nuove serie che ingoiano le sempre più ristrette notizie. I lettori non sono contenti, e ogni mese gli adblock aumentano. La testata assomiglia ormai al sito del succo di frutta, ma con una notizia e un editoriale al centro. La chiamano domination display – il nome deriva dalla versione analogica, che avviene quando un’azienda impacchetta con i suoi colori un autobus, un taxi o una stazione dei treni – e mai nome fu più azzeccato.

Il rischio di trovarsi presto in mezzo alle macerie automatizzate dell’editoria è reale. Editori online che non ricavano abbastanza per garantire qualità, inserzionisti che sono ignorati o bloccati, lettori che si sentono sacrificati sull’altare del soldo pubblicitario. A questo punto del conflitto sembrano arrivare i peacekeeper, nella veste di tecnologie che dovrebbero in teoria conciliare le esigenze di aziende e persone e portare finalmente all’armistizio: mostrare le promozioni agli utenti giusti e agli utenti le promozioni giuste. Il behavioural targeting, funzionalità di punta del programmatic advertising, prometteva un futuro da Minority Report, “uno spot/banner/video diverso per ognuno (o quasi) a seconda di cosa ha visto, comprato, guardato”. E sì, tutte informazioni basate sui cookie, quelli tanto demonizzati per via di quel fastidioso banner che ormai accettiamo per sfinimento.

L’advertising tecnologizzato in realtà finora ha promesso molto più di quanto abbia dato in cambio sia agli utenti sia agli investitori. Il problema principale è che, a fronte di molti più dati concessi rispetto a dieci o vent’anni fa – basta usare un tool come Ghostery per intercettare almeno una decina e più di tracker pubblicitari dai nomi sconosciuti sulle pagine di un qualsiasi quotidiano online italiano – le persone non percepiscono nessuna personalizzazione e tanto meno alcun sollievo nell’advertising online, se non nel vedersi sempre più spesso inseguire dal retargeting (cioè quel grazioso souvenir che ogni sito di ecommerce ti lascia in giro dopo essere stato visitato).

È il paradosso della battaglia pubblicitaria digitale: i dati che concediamo sembrano non essere efficaci per le aziende per fornirci pubblicità rilevante rispetto ai nostri bisogni, ma sono più che sufficienti per infastidire le persone e a incitarle a installare plugin che bloccano i cookie, la pubblicità, gli stessi dati. È un circolo vizioso da cui sembra impossibile uscire: se la pubblicità è irrilevante e intrusiva, allora io utente la tolgo, ma al tempo stesso non ti fornisco più dati, e quindi diventa impossibile fornire pubblicità targetizzata. In più, su tutto questo castello di cookie incombe l’uso prevalente da parte degli utenti di app su mobile, che non ne fanno uso.

Colpa dei dati sporchi dei cookie raccolti su banner che nessuno ha davvero visto e tanto meno cliccato? Colpa delle aziende e dei centri media che stretti da logiche di budget e tempi stretti pianificano a pioggia senza tanti problemi? Colpa degli editori che si lasciano dominare dai formati di IAB straziando i propri template grafici sulla base delle esigenze pubblicitarie? Non lo sappiamo, ma il panorama è incontrovertibilmente questo: non è un caso se molti brand preferiscano tornare alla televisione. Tutto sommato, se irritazione e scarsa targetizzazione devono essere, molto meglio un formato “impattante” (divinità di internet, perdonatemi) come il minispot, magari su una rete tematica, in cui sono almeno sicuro degli interessi dell’audience – sembra pensare il marketing manager.

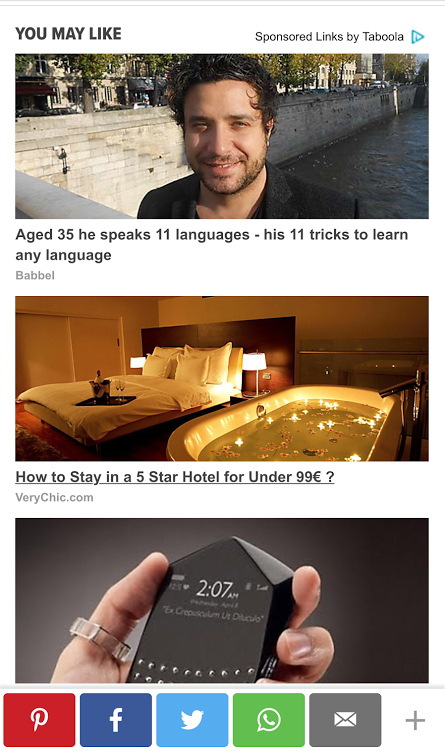

È a questo punto che arrivano altri peacekeeper ancora: quelli del native advertising, la “pubblicità che usa lo stesso formato dei contenuti e non interrompe o quasi” (ricordate le telepromozioni sopra citate?). Più prosaicamente, sono quei box che si trovano alla fine degli articoli e che vengono speranzosamente intitolati “ti potrebbe interessare anche”, e volte sono inseriti anche all’interno dei pezzi. Usano il loro stesso font, la stessa forma delle foto, lo stesso stile grafico, con in più un piccolo avviso: “contenuto sponsorizzato”. Le prime ricerche ci dicono che il native advertising ha un tasso di clic più alto del 50%, rispetto ai banner. Può sembrare tanto, ma sempre dell’uno virgola cinque per mille globale stiamo parlando. I primi contenuti inseriti dai brand, dai centri media, attraverso le apposite piattaforme ad-tech, e sempre all’oscuro degli editori, sembrano essere gli stessi dei banner, forse ancora più acchiappa-clic, morbosamente incuriosenti, stranamente convenienti, ingannevolmente consiglianti. Questi native-annunci si mimetizzano, ma interessano davvero gli utenti? (O volendo esagerare, gli utenti vengono ingannati davvero pensando di leggere un contenuto e non una pubblicità?). I dati dicono in pratica di no, già da ora. Se parallelamente a un cambiamento nei formati grafici non migliorerà la qualità dei contenuti – che difficilmente è un obiettivo nelle corde dell’azienda, e ancora meno in quella del centro media – il futuro di questo formato pubblicitario non sarà facile: gli utenti imparano in fretta a ignorare le trappole. Del resto, sono riusciti a scaricare e guardare film a partire da siti impossibili da navigare.

Gli investitori vogliono di più, più pressione, più impression, cercando di raggiungere lo stesso con i numeri frammentati del web i vecchi share comodi della tv. E gli editori, presi in mezzo tra crisi della vendita della carta e della pubblicità cartacea, decidono di sacrificare l’esperienza degli utenti. E vendere l’anima dei lettori agli inserzionisti.

Poi ovviamente arriva Facebook

A lato di questa battaglia all’ultimo cookie tra pubblicitari (di tutta la filiera) e utenti, chi ci guadagna? Lo dicono i dati: Facebook. Sarà un caso? Gli sponsor e i fornitori del native advertising indicano proprio nel tipico formato del “post sponsorizzato” il primo prototipo di native, e dunque il motivo del suo successo di soldi e di pubblico. È lecito però distinguere tra causa-effetto e correlazione.

Facebook è riuscito a sfondare in ciò che finora non è riuscito a nessuno: ha capito bene – non con i vetusti cookie ma con preferenze esplicite ricavate da contenuti letti e creati, dai like e dalle reaction, dalle iscrizioni a pagine e gruppi, perfino dalle chat – cosa ci interessa e cosa non ci interessa. Non è finita: ha associato tutto questo a nomi e cognomi di persone reali, che hanno interesse a mantenere uno storico di relazioni, foto, situazioni, e soprattutto a non cancellarsi dalla piattaforma (o a intaccarne l’efficienza) per nessun motivo. “Adblock su Facebook? E se poi per qualche motivo non vedo più le foto delle vacanze?”. Il login su Facebook è il sign of the times che si è – bene o male – esistiti.

Ma questo racconta solo metà della storia: il “native” di Facebook non solo è ben segmentabile, è anche disponibile in quantità limitata, quasi a proteggere gli utenti dal sovraffollamento pubblicitario. Perché? Facebook guadagna dagli inserzionisti ma ha ben chiaro che il futuro gli è assicurato solo dagli utenti. Senza utenti che ci trascorrono ore e ore ogni mese, il feed non vale più nulla. Senza engagement a lungo termine, Facebook non è niente. E quindi Facebook protegge i propri iscritti dalla rapacità pubblicitaria, e inoltre penalizzando gli inserzionisti che non fanno coincidere appieno pubblicità, target e interessi, addebitando costi sproporzionalmente elevati. Non è un caso che blocchi le foto con il più di 20% di testo, lo stigma tipico del banner, come a dire che quella non è una strada percorribile.

Che la pace tra utenti e pubblicitari passi per la dittatura dei dati di Facebook è sicuramente inquietante: ma quel 44% di americani che legge le news ormai solo sulla piattaforma blu sono un segnale forte (e difficilmente replicabile a breve) su quale sia il modello vincente nel rapporto tra contenuti e pubblicità. Dati colti da comportamenti volontari e rilevanti sommati alla protezione dell’esperienza dell’utente: user-first.

È troppo tardi per gli editori per essere user-first, riprendersi il controllo delle proprie pagine e interfacce, e mettere alla porta le esperienze pubblicitarie che deprimono il valore percepito da parte degli utenti, per puntare sulla qualità e sulla rilevanza dell’informazione pubblicitaria? O hanno ragione loro, e dobbiamo per forza ammettere che la pubblicità che non disturba è una contraddizione in termini, anche nell’era dei big data? Che nella fluidità informativa che ci circonda non abbiamo davvero bisogno di pubblicità di ciò che piace, compriamo e apprezziamo, in quanto possiamo cavarcela tranquillamente da soli? E quindi la pubblicità serve invariabilmente solo a quei prodotti che sono noiosi, irrilevanti, magari utili ma a cui non dedicheremmo volontariamente un singolo neurone, quei brand che – come dice Hugh McLeod in una fulminante definizione – pagano la pubblicità come tassa sull’essere noiosi, ma alla fine, sono anche felici di pagare? Di certo, gli utenti sono sempre meno disponibili a essere interrotti: solo grandi e unici contenuti possono equilibrare – dal punto di vista dell’utente – pubblicità irrilevanti. Le prime visioni della tv commerciale degli anni Ottanta lo erano, e funzionava. Ma chi non li ha, per sopravvivere, deve stare dalla parte dell’utente, e non dei pubblicitari. Come Facebook.

Gianluca Diegoli

Dalla Bocconi in poi osserva passare i trend dall’evanescente confine tra online e offline. Di giorno si occupa di marketing e digital, di notte ha scritto Svuota il carrello (2020) per UTET. È professore a contratto in IULM e in Master. Ogni venerdì alle 9 manda la sua newsletter.

Vedi tutti gli articoli di Gianluca Diegoli