Per anni un fulcro dell’annata tv, da qualche tempo gli Academy Awards sono in crisi d’identità, tra mosse poco azzeccate e problemi strutturali. Ma poi in fondo ogni volta siamo lì, davanti allo schermo.

In un episodio della serie tv Extras, Kate Winslet interpreta una parodia di se stessa, in cui è alla continua ricerca di ruoli con cui vincere premi. “Faccio un film sull’Olocausto perché è un Oscar assicurato”, dice in una scena, accendendosi una sigaretta con fare cinico. Nel 2009, cinque anni dopo la messa in onda di quella puntata, Winslet vinse l’Oscar per un film sull’Olocausto, The Reader. Questo cortocircuito la dice lunga su quanto il premio Oscar sia attraversato da storture che poco hanno a che fare con la qualità intrinseca delle opere e più con il consenso e la popolarità. Ma il premio che Hollywood si conferisce addosso è ancora uno dei momenti di aggregazione più sentiti del palinsesto statunitense – e mondiale. Nell’era della parcellizzazione del pubblico, la serata degli Academy Awards resiste come esperienza di visione collettiva.

Dalla consegna informale durante un banchetto, nella prima edizione del 1927 (ci volle appena un quarto d’ora per sbrogliare tutte le incombenze), la cerimonia ha mantenuto pressoché intatto il proprio svolgimento: a Los Angeles, nei primi mesi dell’anno, tra gennaio e aprile, un cerimoniere ed eventuali presentatori cuciono assieme un patchwork di premi votati dall’Academy of Motion Picture Arts and Sciences. Nuove categorie possono essere introdotte per stare al passo con i tempi, altre sono epurate perché desuete, alcuni segmenti di spettacolo si possono aggiungere (il momento “In Memoriam”, introdotto nel 1993, in cui si ricordano gli scomparsi dell’anno passato), ma la sostanza non cambia.

Celebrazione e spettacolo

Se la radio prese a trasmetterli già dalla seconda edizione, gli Oscar come trasmissione tv nacquero tardi: il primo a essere mandato in onda fu il 25°, nel 1953, condotto da Bob Hope – il comico lo avrebbe presentato altre diciotto volte, record ineguagliato. Non erano molto diversi da ora: un po’ di commedia, un po’ di musica e lustrini, un po’ di umorismo sulla futilità e al tempo stesso sulla ricercatezza del premio, l’autocommiserazione del presentatore, l’ironia sui candidati. Sono, con sfumature diverse, gli stessi ingredienti che animano le cerimonie contemporanee. Da dieci anni a questa parte, tuttavia, l’entusiasmo attorno allo show si è raffreddato. I produttori non sanno come gestirlo, gli spettatori non sanno se guardarlo. Gli Oscar devono essere un premio ma anche uno spettacolo, e ogni parte ha priorità diverse che non sempre si sovrappongono. Storicamente, se i favoriti alla vittoria del premio principale (miglior film) sono titoli che hanno incassato bene nei cinema questo si tradurrà in un ascolto televisivo altrettanto robusto. Forrest Gump, Titanic e Il ritorno del re spostarono gli spettatori dalle sale cinematografiche e li piazzarono davanti alle tv di casa.

L’entusiasmo attorno allo show si è raffreddato. I produttori non sanno come gestirlo, gli spettatori non sanno se guardarlo. Gli Oscar devono essere un premio ma anche uno spettacolo, e ogni parte ha priorità diverse che non sempre si sovrappongono. Storicamente, se i favoriti alla vittoria del premio principale (miglior film) sono titoli che hanno incassato bene nei cinema questo si tradurrà in un ascolto televisivo altrettanto robusto.

Poi, per concause interne (il clima politicizzato, l’incapacità di produrre intrattenimento di qualità, gli immaginari ristretti, una certa prevedibilità nel gusto dei votanti), gli Oscar hanno cominciato a premiare lungometraggi americani drammatici, quasi mai di genere, spesso di nicchia. Tra il 2005 e il 2010 l’Oscar a miglior film è andato a The Hurt Locker, Crash e Non è un paese per vecchi, pellicole dallo scarso appeal commerciale (e, nel caso di Crash, anche critico). L’edizione in cui ha vinto il film dei fratelli Coen è stata una delle meno guardate in assoluto. La situazione ha raggiunto il punto di crisi nel 2009, quando Il cavaliere oscuro e Wall-E – film che avevano avuto il doppio gagliardetto di essere stati incensati da critica e pubblico (aumentando le speranze di tirarsi dietro spettatori) – non erano candidati come miglior film, vedendosi preferito un prodotto confezionato a misura di Oscar (The Reader).

L’Academy ha pensato allora di allargare la rosa dei nominati a dieci film (e poi a un numero variabile tra cinque e dieci, in base al numero di preferenze), come negli anni Trenta e Quaranta, e di cambiare il sistema di voto: non più un voto secco al film preferito, ma una classifica di preferenze. Se nessun film arriva al 50%+1 delle preferenze, vanno sommati voti in cui i film sono arrivati secondi, poi i terzi e così via. L’espediente, detto voto alternativo, favorisce le pellicole mediane a scapito di quelle più polarizzanti (perché un film che ottiene il secondo posto nelle liste di tutti i votanti vince su un film che è al primo posto in metà delle schede e, magari, al terzo nell’altra metà). Ne sono esempi Il discorso del re o Green Book, film classicissimi, con poco di nuovo da dire ma molto di rassicurante da mostrare. La mossa ha consentito l’inclusione di pellicole di genere che non avrebbero comunque vinto l’Oscar ma che era bello vedere come parte della serata. Ed è così che Up, Toy Story 3, District 9, Re della terra selvaggia, Arrival, Scappa – Get Out e Black Panther hanno ottenuto un posto in prima fila alla cerimonia.

Rappresentazione e prestigio

Si è cercato di risolvere il problema della diversità nei premi (donne, neri, asiatici, ispanici, tutte categorie sottorappresentate), riempiendoli di un significato politico. Se da quel punto di vista gli Oscar sono cambiati, diventando simboli sociali, per gli studios è diventata una questione di “economia del prestigio”, la stessa che ha portato Netflix ad assumere Lisa Taback, una delle strateghe più pagate al mondo, per ottenere quanti più premi possibili (soprattutto quello al miglior film) e un riconoscimento da parte di pubblico e industria. Prima dell’Oscar c’è infatti una lunga campagna da intraprendere, che inizia a settembre e prosegue tra il circuito dei festival (Venezia, Telluride, Toronto, Sundance), premi della critica o di categoria, interviste, incontri, tavole rotonde, pranzi e cene. L’Oscar non basta meritarselo, bisogna dimostrare che lo si desidera.

Chi più di tutto l’ha desiderato è Harvey Weinstein, il produttore che ha trasformato la corsa agli Oscar in un affare degno di una campagna presidenziale, con tanto di macchina del fango per screditare gli avversari. Grazie a un lavoro feroce di pubbliche relazioni, Weinstein riuscì a far candidare – e poi vincere – film come Il paziente inglese, Shakespeare in Love e Il discorso del re. A ben guardare, non è un problema nuovo. Nel 1956 vinse l’Oscar al miglior film una pellicola molto popolare, Il più grande spettacolo del mondo, che tutti pensavano avrebbe perso contro il favorito della serata, Mezzogiorno di fuoco. A oggi, è ricordata come una delle vittorie più immeritate della storia del cinema (ma di esempi simili è pieno il palmarès: perfino Quarto potere ha perso contro Com’era verde la mia valle). Weinstein però convinse noi e i suoi colleghi che vincere un Oscar era la cosa migliore del mondo. Vincere un Oscar avrebbe messo il vincitore nei libri di Storia, diventando parte del patrimonio culturale americano.

Peter Biskind, in Down and Dirty Pictures, racconta nefandezze degne della nona bolgia dell’Inferno – spargere maldicenze, seminare zizzanie, corrompere. Non c’era limite che non potesse travalicare per far conoscere i propri film o screditare quelli altrui. Pur di mantenere viva la gara, la tv stava a guardare a braccia conserte. Come ha ammesso all’Hollywood Reporter Robert Rehme, presidente dell’Academy tra 1997 e 2001: “Quando qualcuno diventava aggressivo, fintanto che rispettava le regole, mi stava bene. Ero preoccupato degli ascolti televisivi e pensavo che avrebbe aiutato. Se spendevano molti soldi e le persone imparavano a conoscere quei film, diventava una gara ed era una cosa buona per gli ascolti”.

Esistono due categorie di conduttori, i comici e gli attori. Si tende a preferire i comici, che portano la loro personalità e sono in grado, insieme agli autori che stanno dietro le quinte con il taccuino in mano, di reagire a ciò che succede in diretta. Per essere un buon conduttore di premi come gli Oscar bisogna riconoscerne il valore ma allo stesso tempo ridurne la magniloquenza. Crederci e poi distanziarsi, in un equilibrismo difficile da gestire

In concomitanza con la crisi degli ascolti, gli Oscar hanno smesso di essere l’evento apicale di una stagione che, agli occhi del pubblico, si svolgeva lontano dalle loro attenzioni, sommersa come un iceberg. Molti premi di categoria – fondamentali per prevedere l’assegnazione dell’Oscar (i votanti sono gli stessi) – hanno cominciato a trasmettere proprie cerimonie, togliendo un po’ della sorpresa e stancando il pubblico, che arrivava alla serata degli Oscar dopo aver visto almeno due o tre premiazioni nell’arco di un mese. Aprendo l’edizione del 2002, Whoopi Golberg disse “Gli Oscar sono l’unica persona di settant’anni che non ha bisogno del viagra per durare quattro ore”. La battuta si rivelò profetica, perché proprio quell’annata segnò il minutaggio record di quattro ore e venti minuti.

La lunga durata

Tra clip dei film nominati, montaggi celebrativi, scenette pre-registrate e lo sbrodolamento delle assegnazioni, negli anni Duemila gli Oscar sono diventati una maratona televisiva difficile da arginare. Soprattutto perché la durata di una delle sue componenti non può essere prevista: i discorsi di ringraziamento. Cercare di contenere il problema significa andare a toccare la dimensione ludica dell’evento. La dichiarazione in seguito alla vittoria è al centro della liturgia che caratterizza la serata, fatta di sorrisi di circostanza da parte degli sconfitti, (finta) sorpresa, abbracci, lacrime, trucco sbavato, giacchette sgualcite nell’esultanza, paia di occhiali inforcati per leggere un testo già pronto – scritto per scaramanzia o per sicurezza del proprio destino (straziante la telecamera che inquadra lo strafavorito Michael Keaton che ripone nel taschino il suo, dopo la sconfitta in favore di Eddie Redmayne). È la grande epopea della vittoria, ripetuta venticinque volte in una sera.

I discorsi possono trasformarsi in monumenti al proprio ego (“Sono il re del mondo”, James Cameron), pagaiate nei singhiozzi (Gwyneth Paltrow, Halle Berry), occasioni per sensibilizzare il pubblico su un tema (Elizabeth Taylor, Frances McDormand, Michael Moore, Marlon Brando), possono ispirare film (Tom Hanks, che vincendo l’Oscar per Philadelphia ringraziò il suo insegnante di recitazione gay e fornì la premessa di In & Out) o dimostrare la personalità sui generis dei vincitori (Melissa Leo, Angelina Jolie). La maggior parte di questi discorsi si trasformano in uno sterminato elenco di nomi che hanno contribuito alla vittoria. È un vizio che colpisce anche menti sagaci come Aaron Sorkin e che gli autori del programma hanno cercato di debellare in vari modi. Nel 2010 lo slot è stato accorciato a 45 secondi, per stare nei tempi e non sbrodolarsi con una lista infinita. Quasi tutti, sul palco, non hanno seguito il consiglio e la musica che partiva in sottofondo a segnalare che il tempo era concluso è servita a poco. Nel 2016 hanno tentato di accontentare vincitori e spettatori facendosi dare dai candidati la lista delle persone da ringraziare, che sarebbero finite in una striscia in sovraimpressione durante la vittoria. Non è servito nemmeno quello perché le persone, nella foga, ringraziavano comunque i loro cari. Jimmy Kimmel ci scherzò sopra due anni dopo, mettendo in palio una moto d’acqua a chiunque declamasse il discorso più breve (lo ha vinto Mark Bridges, costumista de Il filo nascosto, stando sul palco per appena trenta secondi). Tutte queste dinamiche fanno parte del gioco, anche i momenti morti – il Wall Street Journal ha analizzato le edizioni dal 2014 al 2018 scoprendo che, in media, ben 24 minuti di ogni show sono occupati dai vincitori che camminano per raggiungere il palco – e rinunciarvi porterebbe a snaturare l’evento. E poi di una cosa gli Oscar non possono (quasi mai) fare a meno: un conduttore.

La conduzione

Esistono due categorie di conduttori, i comici e gli attori. Si tende a preferire i comici, che portano la loro personalità e sono in grado, insieme agli autori che stanno dietro le quinte con il taccuino in mano, di reagire a ciò che succede in diretta. Per essere un buon conduttore di premi come gli Oscar bisogna riconoscerne il valore ma allo stesso tempo ridurne la magniloquenza. Crederci e poi distanziarsi, in un equilibrismo difficile da gestire che è riuscito a Whoopi Goldberg, Steve Martin, Billy Cristal, Ellen DeGeneres o Hugh Jackman. È difficile smarcarsi dal format, specie in un palinsesto saturo di premiazioni, specie per un premio cinematografico, che rende arduo inventarsi qualcosa in relazione con l’argomento della serata. Ai Grammy puoi far cantare i nominati, ai Tony puoi organizzare mini-musical. I Golden Globe sono riusciti a distinguersi per essere la sorella “un po’ più chiassosa, un po’ più rozza, un po’ più ubriaca” degli Oscar, grazie alla comicità ferocissima di Ricky Gervais, che ne ha condotti cinque negli ultimi dieci anni. Gervais ha utilizzato il palco per attaccare il valore effimero del riconoscimento (Extras è una sua creazione) e i first world problems dell’industria cinematografica. Per gli astanti i Globe possono diventare spiacevoli – poche le risate e molti i mormorii, le facce imbarazzate, i sorrisi gelidi, i “buuuu” urlati dal fondo della sala – ma per gli spettatori è sicuramente divertente vedere Hollywood messa alla berlina. Con gli Oscar è diverso.

Chi ha provato ad andare nella direzione di Gervais ha fallito. Negli ultimi dieci anni, non è servito chiamare Neil Patrick Harris, attore andato bene nella sua gestione dei Tony Awards, non è servito chiamare comici più o meno velenosi (Chris Rock, Seth McFarlane), più o meno rassicuranti (Ellen DeGeneres, Jimmy Kimmel), non è servito richiamare Billy Crystal, l’uomo che dopo Bob Hope ne ha condotti più di tutti. Fu proprio Crystal, capobanda degli Oscar per gran parte degli anni Novanta, a dare un profondo senso della struttura e della ritualità, con l’head writer Bruce Vilanch, che ha scritto gli Oscar dal 1989 al 2012. Ogni edizione si apriva con un medley musicale, poi c’erano il mash-up tra i vari film nominati e il segmento “leggo nella mente degli ospiti” in cui Crystal doppiava le facce attonite, ghignanti o impassibili dei presenti in sala. Tutti quelli che hanno fallito esageravano perché troppo genuflessi o troppo cinici. Lo dimostra l’edizione del 2011, con James Franco e Anne Hathaway. Lei nella parte della giovane entusiasta che conosce il significato della parola “esagerare”, lui assonnato come sotto effetto di oppiacei. Ai Golden Globe del 2013, Tina Fey commentò l’interpretazione della Hathaway ne Les Misérables dicendo “Non avevo mai visto nessuno così solo e abbandonato dai tempi della tua conduzione degli Oscar con James Franco”. Lei ci credeva troppo, lui troppo poco.

L’edizione più vista degli ultimi dieci anni è stata quella del 2014, condotta da Ellen DeGeneres. Per la prima volta nella storia del programma, la presentatrice ha trattato gli Oscar con l’atteggiamento di chi guarda i grandi eventi di oggi, mettendo in scena segmenti dall’alto tasso di viralità (il selfie con i candidati in platea); come scrisse il New York Times, la sua conduzione aveva “un occhio alla tv e l’altro su Twitter”. Jimmy Kimmel – al timone del late night del canale Abc, lo stesso che trasmette gli Oscar, ha tentato di replicare quella giocosità, ma l’ardore da burocrate che animava il suo eloquio (e le idee macchinose e non altrettanto immediate) gli hanno impedito di uscirne vincitore. Il suo nome resterà associato a un momento storico: lo scambio di buste che premiò La La Land al posto di Moonlight. Anche di fronte a quello spunto succosissimo, per quanto imprevisto, Kimmel non è riuscito a capitalizzare del buon intrattenimento comico, né in diretta né l’anno dopo, quando torna a condurre. E per questo, da due edizioni, gli Oscar hanno fatto a meno di un maestro di cerimonie.

Senza rete

L’anno scorso, in particolare, la trasmissione è sembrata più spersa del solito, in balia di esigenze inconciliabili e di un pubblico che non riusciva ad accontentare. Prima ha perso il conduttore: sarebbe dovuto essere Kevin Hart, che ha rinunciato per alcune passate dichiarazioni omofobe; con la serata alle porte e senza più candidati alternativi – perché, come ricorda Vilanch, “il difficile di scegliere presentatore è che chi dovrebbe farlo non vuole farlo” – l’Academy ha bypassato il problema, facendone a meno. Non accadeva dal 1989. Alla fine, l’assenza non sembra aver danneggiato granché gli ascolti, anzi qualche punto di share è stato recuperato, tanto che la mossa è ripetuta quest’anno.

Poi, si è cercato di risolvere i due problemi cronici della trasmissione: l’assenza di premi ai film di cassetta (ora non basta che siano invitati alla festa, devono in qualche modo esserne protagonisti), e la durata della trasmissione. Le soluzioni sono state il sintomo di una confusione generale: si è introdotta una nuova categoria, l’Oscar al miglior film popolare, poi slittata all’anno successivo in seguito alle polemiche (ma nessuno dei produttori l’ha più nominato e l’idea pare cassata), e hanno proposto di tagliare dalla diretta alcuni premi tecnici, premiandoli durante la pubblicità e mostrandoli in un breve montaggio. Una seconda insurrezione popolare, condita questa volta dalle proteste delle associazioni di categoria, ha scongiurato il rischio di non vedere premiate in diretta le maestranze di Hollywood.

Gli Oscar restano un premio assegnato da una cerchia di persone che eleggono seguendo il loro gusto. Woody Allen, spiegando perché non ci tenesse a presenziare la serata, diceva che “non è come una gara di velocità, in cui c’è qualcuno che può obiettivamente essere decretato il migliore. Ho vinto premi così quando andavo a scuola, erano belli”. Meglio allora relativizzarne il valore, e godersi tutto ciò che ci sta attorno, televisivamente parlando, perché in fondo, ora lo sappiamo, gli Oscar sono una competizione in cui può capitare che non vinca il corridore più veloce.

Andrea Fiamma

Scrive (soprattutto) di fumetti, cinema e tv su Fumettologica, Rivista Studio e The Comics Journal.

Vedi tutti gli articoli di Andrea FiammaLeggi anche

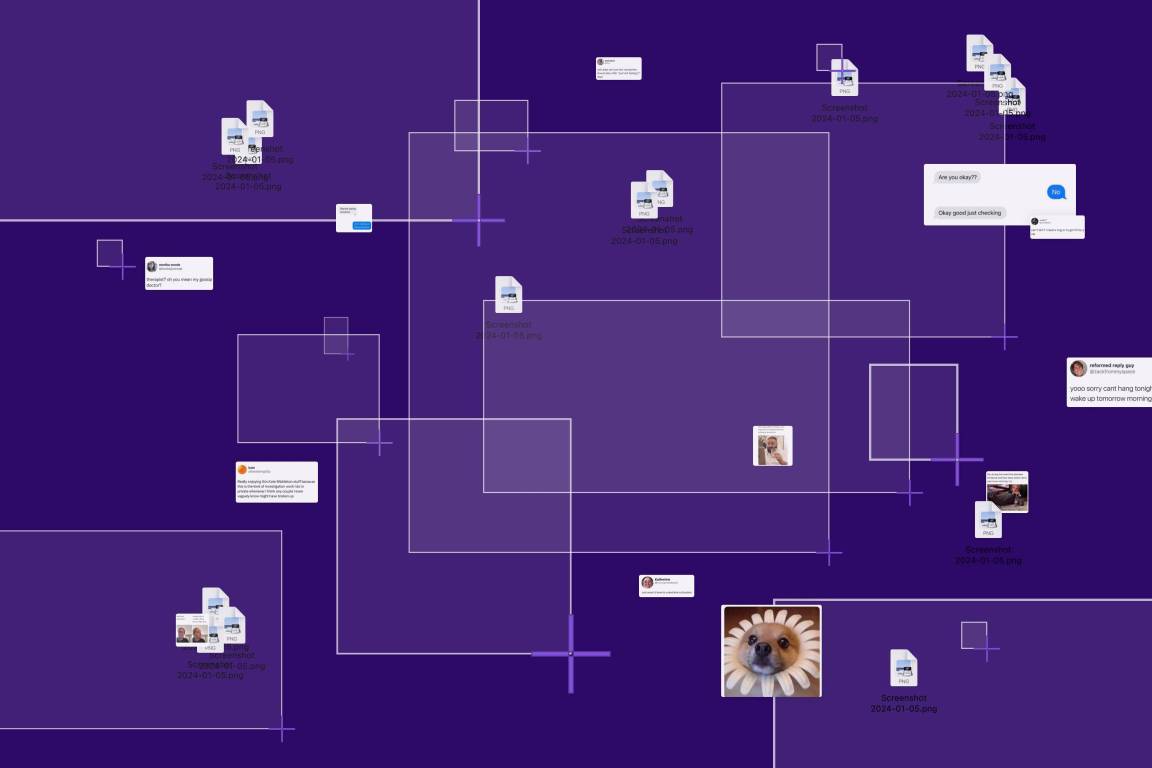

Cultura digitale

L’epoca dello screenshot

Notizie e giornali

Che cos’è e a cosa serve il giornalismo oggi