Pensavamo di guardare un cartone animato, e invece assorbivamo lezioni di vita. Una rilettura di Lady Oscar, che a decenni di distanza ancora lascia il segno.

Nella prima fase della loro diffusione, le serie televisive hanno usato le sigle perlopiù come una lista di crediti tecnici, di solito espressi con la formula “attore guarda in macchina e sorride”. Solo di recente la serialità è maturata a sufficienza da vedere, nella sigla, l’opportunità non solo di un’introduzione, ma di una vera e propria dichiarazione di intenti, artistici e narrativi. Tale nozione era già chiara ai giapponesi nel 1979, anno in cui andò in onda per la prima volta l’anime tratto dal celebre manga di Riyoko Ikeda Le rose di Versailles, meglio noto al pubblico europeo come Lady Oscar. Nella sigla evocativa, caratterizzata dal vento che scuote il paesaggio, l’eroina è immortalata nell’iconica immagine che la vede avvinta dai rami spinati di un roseto, mentre la canzone recita: “Se fossi un fiore senza nome che sboccia nei campi, potrei accontentarmi di oscillare nel vento. Ma sono nata col destino delle rose, che fioriscono in nobiltà e periscono in bellezza”.

Lady Oscar è un dramma storico, ma come afferma Marco Pellitteri, nel saggio Mazinga Nostalgia (2008), sarebbe forse più corretto parlare di tragedia nel senso classico del termine, in quanto “il fato crudele è in agguato sui personaggi, i quali subiscono con rassegnazione e dignità il loro destino, al contrario di quanto avviene nel dramma, dove gli eventi luttuosi e infelici sono vissuti con disperazione e senso di ribellione”. In Candy Candy (1975), l’eroina attraversa innumerevoli sventure, ma è forte della capacità di rialzarsi e affrancarsene, come nella nobile tradizione del feuilleton. Lo spirito di resilienza e riscatto permea la gran parte dei classici nipponici, da Rocky Joe a I Cavalieri dello Zodiaco, per citare solo titoli che condividono con Oscar parte dello staff creativo. Le rose di Versailles ha invece in sé una vena fatalista che lo configura come un prodotto atipico, e lo avvicina, almeno filosoficamente, solo a un altro cult del decennio successivo, Ken il guerriero. Il fulcro della narrazione non sta nella lotta alle avversità, che pure è presente, ma nell’accettazione – questa sì, a suo modo eroica – dell’ineluttabile.

C'è storia e storia

A uso e consumo di chi abbia vissuto quarant’anni sotto un sasso, ecco la trama. Siamo nella Francia del 1755. Il generale della guardia reale François Augustin Reynier de Jarjayes crede di assistere alla nascita del tanto sospirato erede maschio, ma sua moglie dà alla luce una figlia, la sesta. Colpito dal vigore del pianto della neonata, il generale decide di battezzarla Oscar François e di allevarla come un uomo. Questo capriccio impiglia il fato di Oscar agli ingranaggi della Storia. Diventerà la guardia della futura regina Maria Antonietta d’Asburgo-Lorena, che dall’Austria giungerà a Parigi per sposare il delfino di Francia, Luigi XVI. Trascorrerà la giovinezza amando in segreto proprio l’amante della regina, il conte svedese Hans Axel von Fersen, per rendersi conto solo alla fine di ricambiare invece i sentimenti dell’attendente André Grandier, insieme a cui abbraccerà gli ideali rivoluzionari. Come recita il retro dei dvd, “Questa è la storia delle rose di Versailles, e del vento che le travolse”.

Pur al netto di alcune licenze narrative (Oscar stessa, tra i pochi personaggi immaginari, benché ispirata a due figure storiche esistite), la trama de Le rose di Versailles è blindata nelle fondamenta. A sorprendere lo spettatore non sono tanto le vicende narrate, quanto la forza con cui sono narrate. Le rose è un racconto corale compatto, massiccio, retto da personaggi enormi i cui conflitti e desideri personali, per quanto accentranti, sono destinati a essere spazzati via dalla fiammata della Storia. Ciascuno abita già il suo destino, ma occorrono circa vent’anni affinché possano ognuno accettarlo e incarnarlo. Ciò che sta in mezzo, nei trentasette episodi tra prologo e climax, sono i mutamenti che li portano fin lì, raccontati in modo che, su più livelli, risultino avvincenti a bambini, adolescenti e adulti di tutto il mondo.

Alla fine degli anni Settanta la nostra penisola berciava già da un po’ di “cartoni giapponesi fatti con il computer”, ma la filiera in realtà era manuale, e Le rose di Versailles costò uno sforzo produttivo enorme. L’investimento economico non aveva precedenti nell’animazione, e la manodopera era senza riposo. Gli animatori lavorarono su seimila disegni a episodio (il doppio del normale) e con una tavolozza di oltre centocinquanta colori, di cui trenta solo per il biondo dei capelli di Oscar. Il character design fu affidato all’eleganza del tratto di Shingō Araki (affiancato, come sempre, da Michi Himeno), a capo delle animazioni c’era il veterano Akio Sugino, mentre il giovane Kōji Makaino compose una colonna sonora solenne, ricca di fiati e violini. Nonostante i meriti tecnici, però, l’anime fu un insuccesso.

Con il suo arrivo sui nostri schermi negli anni Ottanta, Oscar si scostava tanto dal modello femminile standard quanto da quello maschile-machista.

Un insuccesso in patria…

La prima ragione, paradossalmente, era la celebrità del manga originale. Pubblicato dal 1973 al 1974 sulla rivista per ragazze Margaret, Versailles no bara era stato un fenomeno clamoroso, tanto da un punto di vista culturale quanto commerciale (con 13 milioni di copie vendute). L’allora ventiquattrenne Riyoko Ikeda si era sottoposta a ritmi di lavoro impensabili per qualsiasi fumettista occidentale: circa duemila pagine (da lei sia scritte che disegnate) in un anno, consegnate con inderogabile scadenza settimanale. Per motivi non chiari, Ikeda rifiutava di concedere i diritti per l’animazione, che Tokyo Movie Shinsha (TMS) riuscì a “strapparle” solo sette anni dopo. Un tempo editorialmente lunghissimo, che aveva visto sgonfiarsi il cosiddetto Berubara Boom (Berubara è la contrazione del titolo), lasciando soltanto i fan duri e puri, cioè i più difficili da accontentare.

La seconda ragione fu un grave errore di regia. Tadao Nagahama (famoso soprattutto per la saga mecha di Vultus) si era fatto un’idea della serie come avventura di cappa e spada, e la diresse di conseguenza. Il tono però cozzava sia con il manga di Ikeda sia con il profilo artistico impresso al progetto. Da metà gli subentrò Osamu Dezaki (Rocky Joe, Jenny la tennista, Remì), che conferì alla serie il tono drammatico e ricco di pathos che conosciamo, ma ormai era tardi: il pubblico era perso, l’anime fu interrotto in quasi tutto il Giappone dopo 24 episodi. Bisognerà attendere le repliche della fine degli anni Ottanta perché una nuova generazione di spettatori lo scopra e si appassioni, avviandone la sacrosanta rivalutazione.

Ben diverso è invece il discorso dell’Europa, dove la serie arriva prima del manga, all’inizio degli anni Ottanta, e suscita da subito un interesse travolgente. L’Italia, in particolare, con la prima messa in onda serale del 1982, si fa prendere dalla mania al punto da produrre ed esportare – spesso illegalmente – prodotti apocrifi di vario tipo, rigorosamente “ammorbiditi” rispetto ai contenuti originali. L’Italia è anche il paese europeo che conta più repliche, a oggi ben dieci (l’ultima nel 2017).

Amori e identità

Da quasi quarant’anni la questione dell’identità di genere di Oscar accentra il dibattito sulla serie, che finisce per risultarne adombrata. In realtà, gran parte del fascino deriva proprio dalla scelta di narrare l’elemento in quanto tale, senza “tematizzarlo”. Se la fluidità di genere di Oscar, o la sua devozione romantica per Maria Antonietta, sono poi assurte a simbolo della comunità Lgbt o post-femminista, ciò è accaduto non per intento programmatico, ma “solo” perché le grandi storie sanno uscire e prosperare fuori dal proprio contesto, assumendo con il tempo sempre più significati. Ciò non vuol dire che si debba sottovalutare l’impatto culturale che il personaggio di Oscar, nella sua ambiguità, ha avuto su almeno tre generazioni.

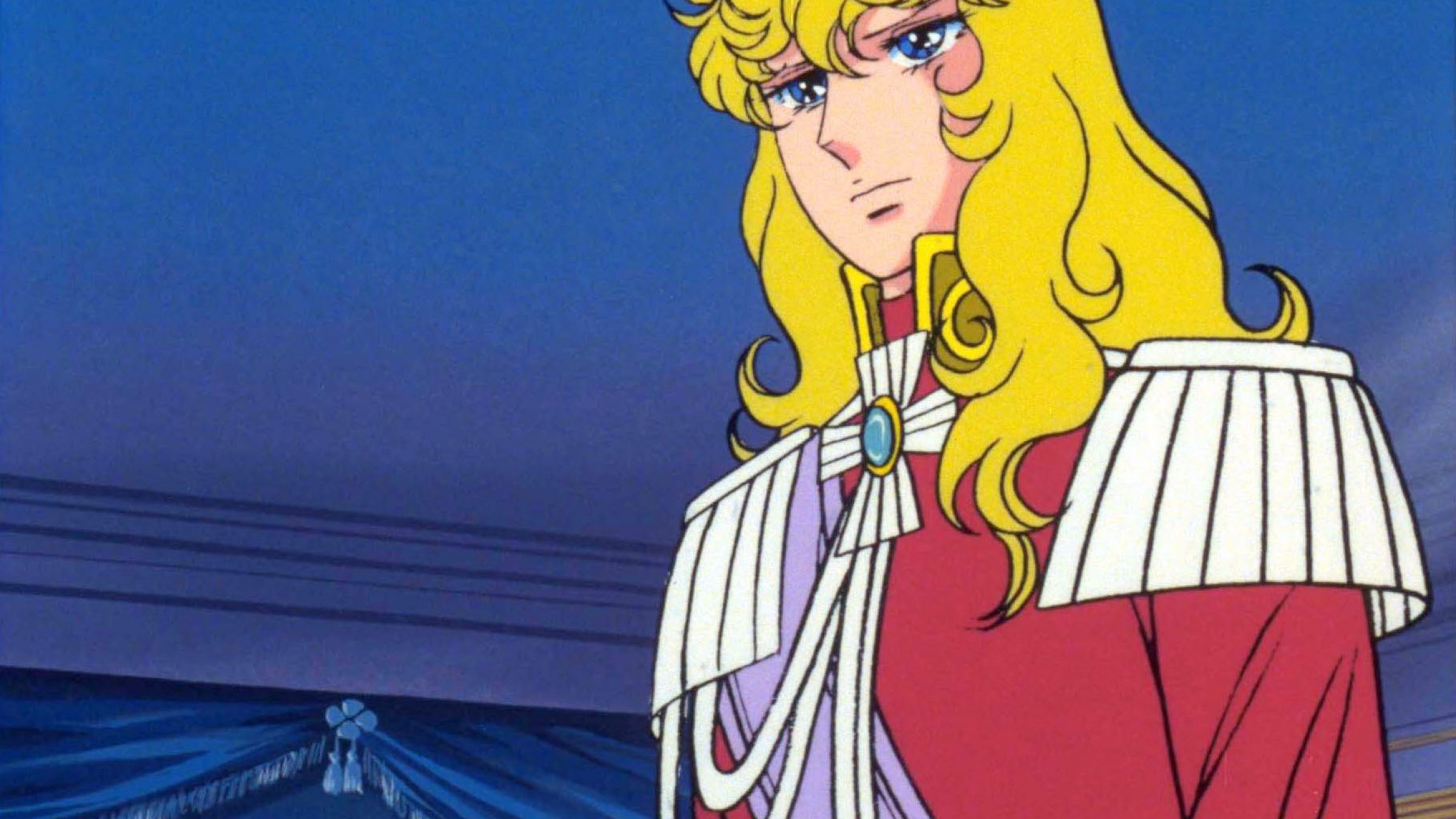

Oscar è sufficientemente androgina, nell’aspetto e nei modi, da passare facilmente per un ragazzo, almeno fino ai trent’anni. Ha splendidi capelli biondi, un fisico slanciato e un portamento elegante. Inoltre è coraggiosa, leale, il suo sguardo è fiero, è abilissima con la pistola ma ancora di più con la spada. Con il suo arrivo sui nostri schermi negli anni Ottanta, Oscar si scostava tanto dal modello femminile standard quanto da quello maschile-machista, offrendo una possibilità di identificazione a tutti, specialmente a quella fetta di popolazione “non conforme”, tagliata fuori dai prodotti mainstream.

Il fascino di Oscar è trasversale anche tra i personaggi della storia, che ne sono attratti a prescindere dal sesso. Sono innamorati di lei André, il servo e amico di sempre, Girodel, il suo secondo in comando, e Rosalié, la popolana che incontra per caso a Parigi. Anche le dame di corte le ronzano intorno, sebbene Oscar sia devota a una donna soltanto, la regina Maria Antonietta, che per lei è l’incarnazione (ideale e idealizzata) del femminile. Il sentimento tra le due non è esplicitamente omo-romantico, ma lo è intrinsecamente, non fosse altro perché replica la dinamica tra dama e cavalier servente.

Oscar, d’altra parte, nella sua vita ama due uomini. Sul secondo, André, ritorneremo. Il primo, Fersen, è lo specchio di Maria Antonietta: l’ideale maschile assoluto, perfetto. Lo struggimento di Oscar qui è doppio: non può né averlo, né essere lui. La relazione tra il conte e la regina diventa per lei il terreno di elaborazione del suo conflitto, il mezzo per interrogarsi sulla propria identità e sui suoi desideri. Nell’episodio 25, Oscar getta il cuore oltre l’ostacolo e si presenta per la prima volta a un ballo vestita da donna, in incognito. In questo modo riesce a ballare con Fersen, che però le dice: “Somigliate al mio migliore amico”. Oscar scappa e decide di rinunciare a lui. Nell’episodio 28 (quello da guardare per rendervi conto di cos’avevamo davanti), i due si confrontano e decidono di comune accordo di non rivedersi più. (“L’amore può portare a due cose… alla felicità completa o a una lenta e triste agonia”. “No, Oscar. Per quanto ne so io, l’amore porta solo a una lenta e triste agonia”. Poi ci chiedono perché siamo una generazione crepuscolare…). Oscar incolpa il suo “cuore di donna” per il dolore che prova, e decide di vivere esclusivamente come uomo, nel tentativo di tornare alla spensieratezza dell’infanzia.

Il tempo però è irreversibile, e a farglielo capire brutalmente è André. In una scena scolpita nella memoria collettiva, l’amico la spinge sul letto e le strappa la camicia, per poi rinsavire e andarsene, pronunciando le parole: “Una rosa non potrà mai essere un lillà e tu non potrai mai smettere di essere Oscar. Per vent’anni ho guardato solo te, e ho amato solo te”. Con il suo gesto André traccia una linea, rifiuta di restare circoscritto al tempo senza corpo dell’infanzia, e la mette con le spalle al muro. Non a caso è anche la prima volta che la regia impone la fisicità di André su quella di Oscar, sopraffatta. La scena, benché perturbante, è comunque drammatica, e determina una frattura tra i due che si salderà definitivamente solo nell’episodio 37, con una (sudata) notte d’amore.

Quando infine, nell’episodio 38, Oscar annuncia ai suoi soldati della guardia cittadina che intende allearsi con il popolo, si definisce “la moglie di André Grandier”. Non si tratta di una resa, Oscar non sta né cedendo il comando né rinunciando a vestire da uomo, perché di fatto ha compreso che queste cose non escludono la possibilità di amare e essere amata in quanto a sé, così com’è. È evidente allora come la dicotomia del personaggio sia ben più di un elemento di folklore, ma invece un conflitto identitario vero e proprio, i cui tumulti fanno eco a quelli dell’intera storia. Ma è forse il caso di dire che questi, più che in discorso strettamente di genere, s’inscrivano in uno ancora più ampio sui ruoli.

La ricerca di Lady Oscar non è solo di genere, ma anche e soprattutto di un’identità indipendente dai ruoli che ha assunto, e che non per niente si risolve nell’accettare l’amore di André, l’unico che la conosce nella sua interezza.

Dal genere al ruolo (e al posto nel mondo)

L’assunzione di un ruolo predeterminato, spesso in contrasto con i desideri personali, è quello che lega tra loro le vite dei quattro protagonisti. Maria Antonietta patisce l’impossibilità di conciliare il ruolo di regina, toccatole troppo presto, con quelli di donna e madre, i quali sono schiacciati anche da un quarto, quello di capro espiatorio. Fersen vive sotto scacco dell’impossibile, sottraendosi al suo ruolo in patria per restare accanto alla donna che ama e non potrà mai avere. André, cresciuto come “l’ombra di Oscar”, ricopre nella narrazione un ruolo tipicamente femminile, quello dell’accudimento; ruolo che si assume volentieri, ma diventa una trappola nel momento in cui la differenza di ceto sociale condanna al silenzio i suoi sentimenti. Coerentemente al quadro, quindi, la ricerca di Oscar non è solo di genere, ma anche e soprattutto di un’identità indipendente dai ruoli che ha assunto, e che non per niente si risolve nell’accettare l’amore di André, l’unico che la conosce nella sua interezza.

Ma se l’accettazione di un ruolo, e quindi del fato, nei protagonisti è guidata dall’esigenza di rispondere all’autorità ultima del racconto, la Storia, lo stesso non vale per altri personaggi, che sono in un certo senso più liberi. Due diverse possibilità di reagire al destino sono espresse nelle vicende delle sorelle popolane Rosalie e Jeanne, la cui impronta fa eco alle Justine e Juliette di De Sade. Rosalie accetta virtuosamente la condizione di miseria in cui è nata, Jeanne la rifiuta e compie una scalata sociale che culminerà nell’architettare lo scandalo della collana. Rosalie, guidata dal fato, avrà una vita tutto sommato felice, al netto della sua dose di iella, ma è a Jeanne che la regia fa dono dei momenti di maggior impatto, come a riconoscere qualcosa di grandioso in questa donna che ride in faccia al destino pur sapendo che questo, alla fine, la trascinerà con sé. Non possiamo essere tutti rose, in fondo.

Riguardandolo, oggi è chiaro che Lady Oscar non solo non ha nulla da invidiare a buona parte delle serie americane, ma addirittura avrebbe da insegnare. Nella scrittura, che con raro equilibrio tra chiarezza e sensibilità riesce nel compito delicatissimo di conservare la complessità storica e umana degli eventi. Ci sono protagonisti che, negli anni che precedono il fatto sanguinoso e fondativo dell’età contemporanea, si trovano per tutto il tempo o quasi sul lato “sbagliato” della Storia. Si cammina sui carboni ardenti. Ma la serie controlla la sua materia, e riesce a dispensare sguardi tanto compassionevoli e empatici, quanto implacabili e lucidi. Questo non accade, per esempio, in Via col vento, capolavoro narrativo indiscusso, ma vero e proprio incubo etico. Qui gioca un ruolo fondamentale il ritratto di Parigi, viva e sofferente, splendida e in rovina, violata e affamata. Non c’è spazio per le ambiguità, la monarchia deve cadere. Ma la nuova era nascerà sulle macerie del terrore, tanto più tangibile quanto più ne avremo amate le vittime.Il vento falcerà una dopo l’altra le rose di Versailles. A salvarsi è solo la dolce Rosalie, figlia del popolo, capace di guardare sempre avanti e, pertanto, titolata a vivere la nuova era. A lei Maria Antonietta, prima di avviarsi al patibolo, affida una rosa bianca ricavata dagli stracci, l’ultimo simbolo del mondo com’è stato e delle vite che lo hanno attraversato. Le rose vere sono perite in bellezza, com’era scritto, ma il loro ricordo invade il nostro immaginario ormai da quasi quarant’anni.

Eleonora C. Caruso

Ha pubblicato i romanzi Comunque vada non importa (2012), Le ferite originali (2018), Tutto chiuso tranne il cielo (2019) e Doveva essere il nostro momento (2023). Edita manga e scrive su varie riviste. Vive in un bilocale milanese che trattiene a stento la sua collezione di action figures.

Vedi tutti gli articoli di Eleonora C. Caruso