Fotografia virtuale: un ossimoro e un paradosso per i fotografi tradizionali. Ma anche una delle sfide più significative per l’arte. Ce lo raccontano alcuni autori.

La fotografia più nota di Robert Capa è indubbiamente il miliziano colpito a morte: un corpo teso nello spasmo finale e nella forza del colpo, il fucile ancora stretto in mano e il volto che scompare nel bianco e nero. Non solo è la sua fotografia più iconica, ma è anche un chiaro simbolo tanto della guerra civile spagnola quanto del reportage di guerra. E di un genere particolare di immagine fotografica che dovrebbe essere il più vicino possibile alla forma più pura e fattuale di verità. La storia dello scatto, però, è molto più complicata di quanto la maggior parte del pubblico non immagini, e ha dato vita a un dibattito piuttosto acceso, a un’investigazione in merito ai luoghi della tragedia, all’identità del miliziano ucciso, alla traiettoria dei colpi e alla sequenza dei suoi movimenti. In un volume da poco uscito in edizione italiana, L’affaire Capa. Processo a un’icona (Johan & Levi, 2019), Vincent Lavoie ripercorre le tappe di questo processo al fotogiornalismo, che abbraccia e considera anche i rischi dell’accumulo visivo nella propaganda e nella mitologia falsificatrice. Il motivo è semplice, le domande dovute: può un’immagine essere davvero autentica, il suo fotografo integro e così la verità che vuole mostrare?

Se ci limitiamo a quel famoso scatto, ancora oggi gli esperti sono piuttosto divisi. Ma se allarghiamo il campo all’immagine contemporanea, la complessa vicenda finisce per assumere connotati più ridotti, ma universali e, forse, persino grotteschi. Nel presente, l’avvento dell’elettronica, del digitale e dell’immagine renderizzata ha spinto a rimettere in discussione e a ridefinire la fotografia nella sua totalità. E, a voler essere onesti, l’interezza della realtà presa nel suo insieme. Viviamo in un momento storico in cui è possibile creare ex novo e con somma facilità filmati manipolati digitalmente, i cosiddetti deepfakes, in grado di sostituire ai volti di attori porno quelli delle celebrità in voga, o di far pronunciare a qualche politico esternazioni impensabili, proprio com’è successo a “Obama”. Figurarsi cosa accade nel mondo della televisione. O, per quel che ci riguarda, nella continuità e nell’evoluzione della fotografia, tra cellulari, selfie, Instagram e compagnia fotobelligerante.

Tuttavia, c’è un ambito in cui tutto questo è superato, sublimato e accolto in massimo grado: il mondo dei videogiochi. È infatti proprio tra le pieghe e le spire del cosmo videoludico che troviamo la vertigine elastica e creativa in grado di scompigliare le carte del medium fotografico e dell’audiovisivo. Pensiamo ai territori dei grandi “camminatori” virtuali, già indagati da Matteo Bittanti: novelli flâneur adattati al nuovo millennio, che ci riportano dritti alle teorie di Charles Baudelaire, Walter Benjamin e Honoré de Balzac, per sovvertirle o ampliarle. Si trattava, nel Novecento, di esploratori dell’urbano e della metropoli, a zonzo a piedi per la città per scampare all’alienazione del mondo moderno. Era, al tempo stesso, una figura che rappresentava e univa l’osservatore poetico e il detective cinico, lo spettatore integrato e l’investigatore esterno. La pratica sarà radicalizzata nel XX secolo dall’inventiva dell’Internazionale Lettrista e dalle formulazioni della psicogeografia, sino a incarnarsi nella “deriva” situazionista e approdare tra le pagine dei fumetti, From Hell di Alan Moore, dei libri, L’ultima Londra di Iain Sinclair, e persino, volendo esagerare, nella diffusione del parkour fuori e dentro allo schermo.

È però Susan Sontag, scrittrice essenziale nelle sue riflessioni sulla fotografia, a chiarirci il portato di questa figura nell’ambito della pratica fotografica, e in particolare in quello della “fotografia di strada”. Quello, per intenderci, che nell’ultimo decennio ha visto giustamente trionfare la riscoperta del lavoro di Vivian Maier. In Sulla fotografia, Sontag chiarisce che “Il fotografo è la versione armata del camminatore solitario […], il passeggiatore voyeur che scopre la città come un panorama di estremi voluttuosi. Adepto delle gioie della visione, connoisseur dell’empatia, il flâneur trova che il mondo sia ‘pittoresco’”. Ma cosa succede quando la camminata si compie all’interno di un videogioco?

Attraverso lo schermo

Intanto, accade l’irrimediabile: mentre siamo a spasso non stringiamo più tra le mani una macchina fotografica o una fotocamera, ma un controller. E i luoghi in cui ci muoviamo non hanno alcuna presa fisica e concreta, diventano nient’altro che territori virtuali. È questa transizione, in tutta evidenza radicale, a lasciare però qualche interrogativo e qualche dubbio ontologico, persino quando si è di fronte a qualche farsesco scherzo, come questo. Ripensando allo scatto di Capa, si ha l’evidenza di quanto a quel correlato oggettivo della caduta in battaglia corrisponda una trafila infinita di immagini contenute nella gran parte dei videogiochi, stracolmi di corpi morenti fotografati in pose teatrali senza alcuna pretesa di verità. Perché la “verità”, ma anche un qualsivoglia principio di verosimiglianza, smette qui di avere senso per definizione, e ogni centimetro, ogni pixel, risulta frutto di un’invenzione della tecnica. Software, byte e nient’altro. L’orizzonte critico solito e abituale dunque collassa.

A questo collasso la maggior parte dei videogiocatori, e gran parte dell’industria, risponde in un modo specifico: aumentando vertiginosamente il numero di fotografie scattate all’interno dei videogiochi e le possibilità o modalità per realizzarle. È francamente improponibile dettagliare qui un quadro completo degli scatti, proprio come è impossibile individuare ogni autore che abbia mai scattato una foto con il cellulare o per Instagram. Invece, abbiamo colto l’occasione per intervistare alcuni autori che, in un modo o nell’altro, stanno segnando il panorama della fotografia videoludica e mostrano particolare consapevolezza teorica e pratica: Josh Taylor, James Pollock e Gareth Damian Martin. Appassionati, autori, artisti e in qualche caso critici culturali che producono immagini convincenti, in grado di includere quei blocchi astratti di colori e texture, stesi fino a trarne potenzialità visive infinite e totalizzanti. Con i pixel si può rappresentare di tutto, e l’immagine fissata da questa rappresentazione ne risente, in positivo e in negativo.

“Il ragionamento dietro a tale cambiamento è di spingere e modificare i confini di quello che significa fotografare. Invece di scattare normali immagini del mondo che ci circonda, degli altri intorno a noi o degli eventi che si susseguono nelle nostre vite, la fotografia videoludica sbircia direttamente nella mente dell’essere umano, nella sua immaginazione e nei suoi sogni… cattura tutto in una forma fotografica”, racconta Josh Taylor, “e nel processo credo che in fondo possa cambiare anche la natura ultima del videogioco stesso”. E poi rilancia: “Credo che il cosiddetto screenshot possa essere considerato in sé uno strumento prettamente critico. Io stesso tendo a prendere in considerazione più il contenuto spicciolo delle immagini, e non tanto lo spazio virtuale esplorabile nel gioco. Penso poi che questo tipo di fotografia abbia sicuramente debiti nei confronti dello slittamento generale verso una cultura dedita all’immagine. Si potrebbe sostenere che l’intera fotografia moderna risponda a questo cambiamento, e così l’utilizzo della tecnologia da parte di millennial e generazione Z. Senza che ce ne rendiamo conto, credo che ci abbia cambiato più di ogni altra generazione, e la fotografia dei e nei videogiochi sono convinto ne faccia parte”. Non è un caso che, nel suo lavoro, Taylor dica di essere guidato proprio dalle opere di Robert Capa, oltre ai sublimi paesaggi di Ansel Adams e al focus sulla guerra e sui ritratti di Lee Miller. Senza contare il magnifico e bizzarro approccio del “collega” Leonardo Sang.

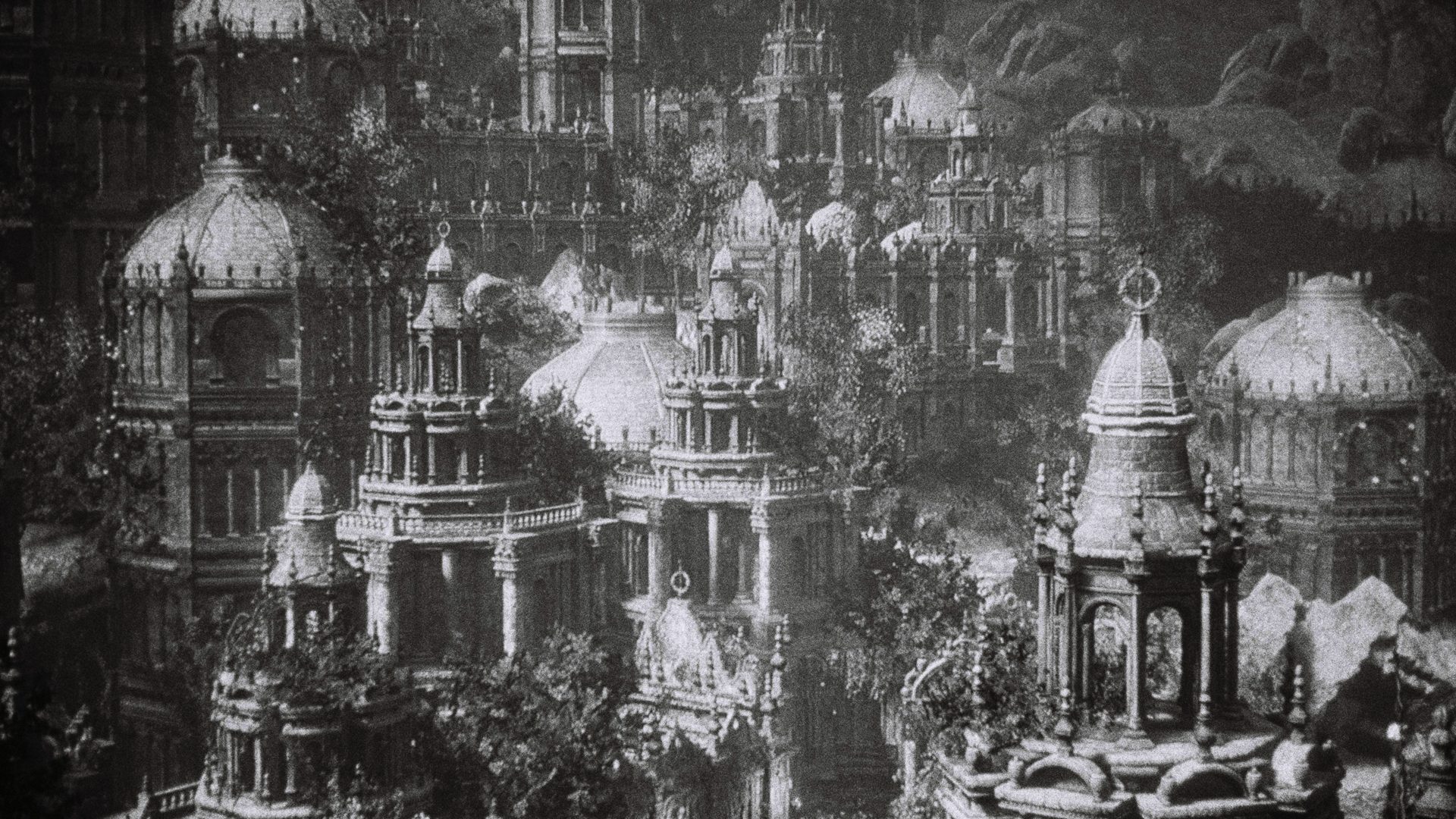

Diverse sono invece le influenze di Gareth Damian Martin, che fra i tre dimostra l’approccio più critico e carico dal punto di vista teorico, esplicitato affermando che “Non amo l’idea di utilizzare definizioni ‘post-fotografiche’, perché la mia intenzione è proprio quella di presentare la fotografia videoludica in continuità con la storia della fotografia e in particolare con quella che tratta le nature morte, gli oggetti e l’illusionistica. Sono molto influenzato da Hiroshi Sugimoto, le cui fotografie di diorama animali campeggiano nel Museo di Storia Naturale di New York, considerate sia come immagini critiche rispetto alla nostra cultura sia come fantasie illusionistiche adatte a creare mondi fotografici impossibili. Questo è il mio approccio nel fotografare i videogiochi, e credo ne mantenga le stesse qualità essenziali. Cerco di legare il mio lavoro a questa sovversione artistica, in modo da includere i videogiochi nella storia degli spazi immaginari che la nostra cultura ha creato. È al tempo stesso un modo per affrontare la natura finzionale e soggettiva della fotografia, e di suggerire che questi spazi esistono allo stesso modo di tutti gli altri: nella nostra memoria e nella nostra mente”.

Non è tutto, però, e per apparente paradosso Martin sottolinea che “Il fotorealismo è un mio grande interesse, ma sono portato a pensare più in funzione della ‘materialità’ dello spazio di gioco che alla qualità strettamente fotografica. I giochi sono spazi composti da immagini, un fatto quanto mai veritiero agli albori, quando i giochi erano semplici poligoni con delle fotografie mappate addosso, ma che continua a essere vero anche quando fanno ricorso alla fotogrammetria per creare i loro mondi digitali. Nei giochi, le immagini hanno proprietà: sono visibili per esempio da un solo lato, o reagiscono alla luce e al tocco in modi particolari. Questo rende le immagini strane e interessanti, possono andare dall’iperrealismo all’astrazione totale in un momento. Quando penso al fotorealismo, penso a tutte le cose che smettiamo più o meno coscientemente di vedere per credere che una cosa simile sia possibile. O anche solo desiderabile”.

Eterotopie e come trovarle

Per realizzare il suo progetto, l’artista ha creato anche una pubblicazione interamente digitale a nome Heterotopias, dedicata agli spazi e alle architetture dei videogiochi. Sin dal nome, l’intenzione è quella di riprendere le tesi e idee di Michel Foucault nel tentativo di pensare gli spazi videoludici in funzione critica dello spazio reale. “Il soggetto non è tanto lo spazio, quanto la nostra relazione soggettiva con esso”, insiste. Ed è un pensiero del tutto simile a quello di un’altra figura centrale della teoria fotografica del secolo scorso, il critico d’arte, poeta, artista e storyteller John Berger: “Non guardiamo mai soltanto una cosa, ma la relazione tra le cose e noi stessi”.

“Il ragionamento è di spingere e modificare i confini di quello che significa fotografare. Invece di scattare normali immagini del mondo che ci circonda, degli altri intorno a noi o degli eventi che si susseguono nelle nostre vite, la fotografia videoludica sbircia direttamente nella mente dell’essere umano, nella sua immaginazione e nei suoi sogni… cattura tutto in una forma fotografica”.

Cosa questo implichi ce lo può spiegare James Pollock: “Ho capito qualche anno fa che il wordbuilding è la qualità e la definizione verso cui stavo gravitando nelle mie scelte artistiche e fotografiche, la pratica di costruire un mondo finzionale in maniera olistica e di farlo risaltare in una visione coesa e credibile: questo è quello che stavo cercando, il tentativo di tirare fuori con la fotografia quella stessa sensazione, anche al di fuori di ogni pretesa fotorealistica. Per questo io preferisco utilizzare il termine ‘fotografia virtuale’, perché riconosce le somiglianze pratiche, e al contempo le differenze dell’ambiente in cui le immagini prendono forma, al di fuori dello spazio fisico del nostro mondo. In più, lascia la porta aperta all’esplorazione di altri mondi virtuali, al di fuori dello spazio dei videogiochi. Sento che le esperienze più promettenti saranno quelle di chi sfiderà la fotografia virtuale stessa. Abbiamo impiegato molto per farla funzionare, ora la domanda diventa: come la infrangiamo?”.

Difficile a dirsi. Sappiamo però che con queste opere transmediali la specificità del medium videoludico è abbandonata in favore di un’esperienza diversa, assimilabile alla contemplazione più pura. In fondo, a essere cinici, entro limiti realistici e semplificati, l’abilità di questi fotografi non ha nulla, proprio nulla di straordinario. Hanno interiorizzato le costanti formali della storia della fotografia e qualche scorciatoia tecnica o informatica, questo è vero, ma per farne cosa?

“Cerco di legare il mio lavoro a questa sovversione artistica, in modo da includere i videogiochi nella storia degli spazi immaginari che la nostra cultura ha creato. È al tempo stesso un modo per affrontare la natura finzionale e soggettiva della fotografia, e di suggerire che questi spazi esistono allo stesso modo di tutti gli altri: nella nostra memoria e nella nostra mente”.

Teju Cole, l’autore di Città aperta (Einaudi, 2013) e di L’estraneo e il noto (Contrasto, 2018), riporta che il celeberrimo Robert Frank, fotografo autore di The Americans, uno dei più grandi libri d’arte e fotografia, rispose così a chi gli chiedeva qual era il segreto di un’immagine di successo: “Quando le persone guardano le mie immagini voglio che si sentano come quando vogliono e devono leggere la riga di un poema per due volte di seguito”. Sontag scrive che “La fotografia altera e arricchisce le nostre nozioni di cosa valga la pena guardare e cosa abbiamo il diritto di osservare. Si tratta di una grammatica e, ancora più importante, un’etica dello sguardo. Il più grandioso risultato dell’impresa fotografica è che ci dà la sensazione di poter tenere il mondo intero nelle nostre teste”. E se non è questo il risultato ottenuto dagli artisti intervistati, da progetti quali You Only Live Forever di Casey T Brooks, o dal lavoro magnifico e terrificante di Dead End Thrills, non so quale altro possa essere. Cosa importa, dunque, quello che questi innovatori vogliono combinare con il loro atto fotografico, se le loro opere sono così piacevoli e perturbanti, problematiche, complesse. Tanto espressive da evocare di nuovo Capa: “La foto è un frammento di realtà, che mostra a chi non era presente la verità degli eventi molto più di quanto possa fare l’intera scena”. E se la realtà non si fa trovare e la verità è altrove, ci accontentiamo della pioggia di texture e frammenti di luce.

Daniele Ferriero

Ha scritto o scrive per Artribune, Esquire Italia, Fumettologica, Forbes Italia, Ludica, Rumore, VICE/Noisey Italia e altri. È anche consulente freelance tra comunicazione e agenzie digitali, editoria e industria cinematografica.

Vedi tutti gli articoli di Daniele FerrieroLeggi anche

Autori seriali

Intervista a Gina Gardini

Videogioco

Le scienze in gioco