Proprio nell’abbondanza di informazioni online, è sempre più necessario qualcosa che faccia il punto e aiuti il lettore a capire. Lo “spiegone” è diventato brand, ma il buon giornalismo già lo sapeva.

“In effetti qualcosa è cambiato”, ha scritto Luca Sofri qualche tempo fa a proposito del crescente uso della formula “spiegato bene” nei titoli dei giornali italiani dopo che il Post, il giornale online che ha fondato e dirige, ha fatto di quella formula un marchio di fabbrica: “Con qualche imbarazzo sull’usurpazione a volte spieghiamo che non è un’espressione così originale e innovativa, e che non l’abbiamo inventata noi, ci siamo solo appropriati di un modo di dire già comune e usato”, precisa Sofri, quasi a giustificarsi, aggiungendo poi che “le cose si ‘spiegavano bene’ anche prima del Post”.

Vero, le cose venivano spiegate bene anche prima. Ma da un certo momento in poi si è sentita sempre più forte l’esigenza di “spiegoni” che sapessero rappresentare un approdo (a volte, inevitabilmente, temporaneo) per fare il punto su un argomento che giornali, tg e talk show raccontano – affascinati più dai fuochi d’artificio della polemica che dall’esporre con chiarezza un fatto – attraverso una sfilza di opinioni messe assieme non tanto per dare una “pluralità di punti di vista”, ma con l’obiettivo di creare una frattura nel pubblico, invitandolo a schierarsi in fazioni da contrapporre una all’altra con la speranza che tutto questo faccia crescere l’audience. Una girandola di dichiarazioni, controdichiarazioni e contro-controdichiarazioni destinate ad avvitarsi su sé stesse, a far perdere il filo degli elementi principali di un fatto, di una questione, quasi del tutto incomprensibile, nella sua essenza al lettore.

In alternativa ai giornali tradizionali

“Il Post – primo punto – spiega. Ogni suo pezzo articola, o se non altro si sforza di farlo, fatti e interpretazioni in modo fruibile e puntuale”, racconta su un numero di Rivista Studio di qualche anno fa la giornalista Anna Momigliano, dopo una giornata passata ospite di Sofri e degli altri redattori a Milano nella sede operativa del giornale online: “Tutto è molto chiaro, le opinioni sono separate dagli eventi, c’è sempre un riassunto delle puntate precedenti. Gli ‘spiegoni del Post’ sono diventati un genere giornalistico a sé stante, al punto che si trova in giro pure qualche parodia. Una formula Google-friendly, che sembra fatta apposta per intercettare le domande sui motori di ricerca da parte di chi vuole capirci qualcosa, e che ha il pregio di saper tenere informato su quello che succede in Italia e nel mondo anche chi non si informa regolarmente (‘dai giornali non si capisce mai di cosa si parla, se non hai già seguito la vicenda’ è una delle lamentele che sento spesso da conoscenti disinnamorati della stampa, persone istruite e non necessariamente under-40. Ecco, a questo problema Il Post offre una soluzione)”.

Internet così ha dato la possibilità a chi, armato di buona volontà e delle basi del mestiere nel confrontare e ordinare le fonti su una storia, vuole rispondere a domanda crescente di chiarezza da parte di una massa di lettori delusi giornali tradizionali, ma anche disorientati da quel pozzo senza fine, pieno di tutto e il contrario di tutto, che è diventato il web.

D’altronde una cosa che è sempre esistita nel giornalismo, ma è tornata a nuova vita grazie al web, in seguito alla crescita enorme di fonti documentali disponibili da consultare, è la “cura dei contenuti”, ovvero la ricerca di fonti di varia natura (articoli di giornale, comunicati stampa, documenti d’archivio, immagini e video postati sui social) da utilizzare come tessere di un puzzle per costruire un quadro più completo possibile. Internet così ha dato la possibilità a chi, armato di buona volontà e delle basi del mestiere nel confrontare e ordinare le fonti su una storia, vuole rispondere a domanda crescente di chiarezza da parte di una massa di lettori delusi dai giornali tradizionali, ma anche disorientati da quel pozzo senza fine, pieno di tutto e il contrario di tutto, che è diventato il web.

Un primo caso emblematico è quanto avvenuto durante, e dopo, la messa in onda della puntata di Report del 15 dicembre 2015, in gran parte dedicata a un’inchiesta sull’acquisizione da parte di Eni di una licenza per condurre esplorazioni in un tratto di mare al largo della Nigeria. L’azienda petrolifera non ha partecipato direttamente alla trasmissione di Raitre, ma i suoi responsabili della comunicazione hanno deciso di rispondere sugli account social ufficiali durante la messa in onda della trasmissione. Ne è nato, ovviamente, un “caso”, raccontato dai più attraverso il batti e ribatti dei personaggi coinvolti, o sottolineando il grande momento innovativo a livello di comunicazione, almeno da noi in Italia, rappresentato dalla scelta di una grande azienda come Eni di affidarsi totalmente ai social per controbattere alle accuse mosse da una testata giornalistica. In questa centrifuga di “cose” alimentata da giornali mainstream e social media si è smarrito però il punto centrale, cercare di rispondere ad alcune domande essenziali: quali sono, e su quali fonti e documenti si basano, le accuse mosse da Report a Eni? Quali sono state le risposte di Eni e quanto pertinenti sono state rispetto alle accuse che le sono state avanzate? Tra le eccezioni di chi ha deciso di cercare di mettere tutti i pezzi al loro posto, il Post (“Su cosa litigano Eni e Report”) e Valigia Blu, il sito di informazione finanziato attraverso campagne di crowdfunding, con un lungo articolo (“Voi parlate della grande strategia di Eni, noi dell’inchiesta di Report”) che in questi anni è stato aggiornato con vari update per rendere conto di come si sono evoluti alcuni elementi della questione nel tempo.

Spiegare bene per stringere un patto con i lettori

C’è quindi un punto da tenere presente: il format “spiegato bene” (dichiarato o meno nel titolo), per le testate online che si sono affacciate – con varie ambizioni e obiettivi – nell’ecosistema dell’informazione in Italia a cavallo dei primi due decenni degli anni Duemila, è stato un modo di stringere con il lettore un patto di fiducia e costruire con lui un rapporto di lunga durata. Proprio quello che le testate tradizionali stavano perdendo. Un patto che pone alla sua base l’impegno a essere sempre chiari nell’esposizione dei fatti, a non dare niente per scontato, a non pubblicare niente prima che sia verificato o, almeno, a esplicitare cosa al momento si conosce ma anche cosa non si conosce di un fatto, ad applicare tutte le buone regole della verifica, del fact checking, a farsi molte domande prima di pubblicare una storia, anche riguardo i dettagli secondari. Vincendo l’ossessione di essere i primi a pubblicarla, magari ancora “così com’è” priva di ulteriori importanti verifiche e poi, eventualmente, correggerla se ci sono cose non vere (una pratica che ha dato luogo al cosiddetto giornalismo della bozza che in Italia ha avuto una certa fortuna).

Non è che i giornali e i network tv da noi abbiano perso la capacità di fare ottima informazione ma certo qualche domanda, la filiera delle notizie nostrana, se l’è dovuta fare se “spiegare bene” le cose, porsi cioè l’obiettivo di rispondere con chiarezza a semplici perché dei lettori, in questi anni è diventato da noi un format innovativo, un modo per riempire un vuoto informativo. Il punto è che nel pieno della loro crisi economica più grande, i giornali tradizionali si sono messi all’inseguimento di (quasi) tutto quello che può generare “bei numeri” da presentare agli investitori pubblicitari, non disdegnando affatto per raggiungerli l’uso di trucchi e trucchetti che poco hanno a che fare con il consolidare una base solida di lettori fedeli, legati a una testata, appunto, da un patto di fiducia di lunga durata. Non un elemento da poco perché, proprio in questi anni, come noto, i giornali hanno dovuto ribaltare la loro architettura dei ricavi di fronte al netto declino di quelli da pubblicità, puntando su quelli provenienti direttamente dai lettori, in particolare con gli abbonamenti su digitale.

Così editori e giornalisti si sono trovati, molto più che in passato, a doversi misurare non solo con l’economia dell’attenzione a servizio degli investitori pubblicitari, ma anche con l’economia della fiducia centrata sulle singole persone. Non a caso anche in Italia, molti “spiegatori” oggi puntano per la loro sostenibilità economica soprattutto su abbonati e sostenitori, non semplici “clienti” paganti, ma persone che avvertono la necessità di dare un contributo economico al progetto (un modello di informazione) con cui sentono di essere solidali. Spiegare bene, e sottolinearlo mentre lo si fa, quindi è un modo per una testata di chiedere al lettore di stringere questo patto.

In forma ridotta

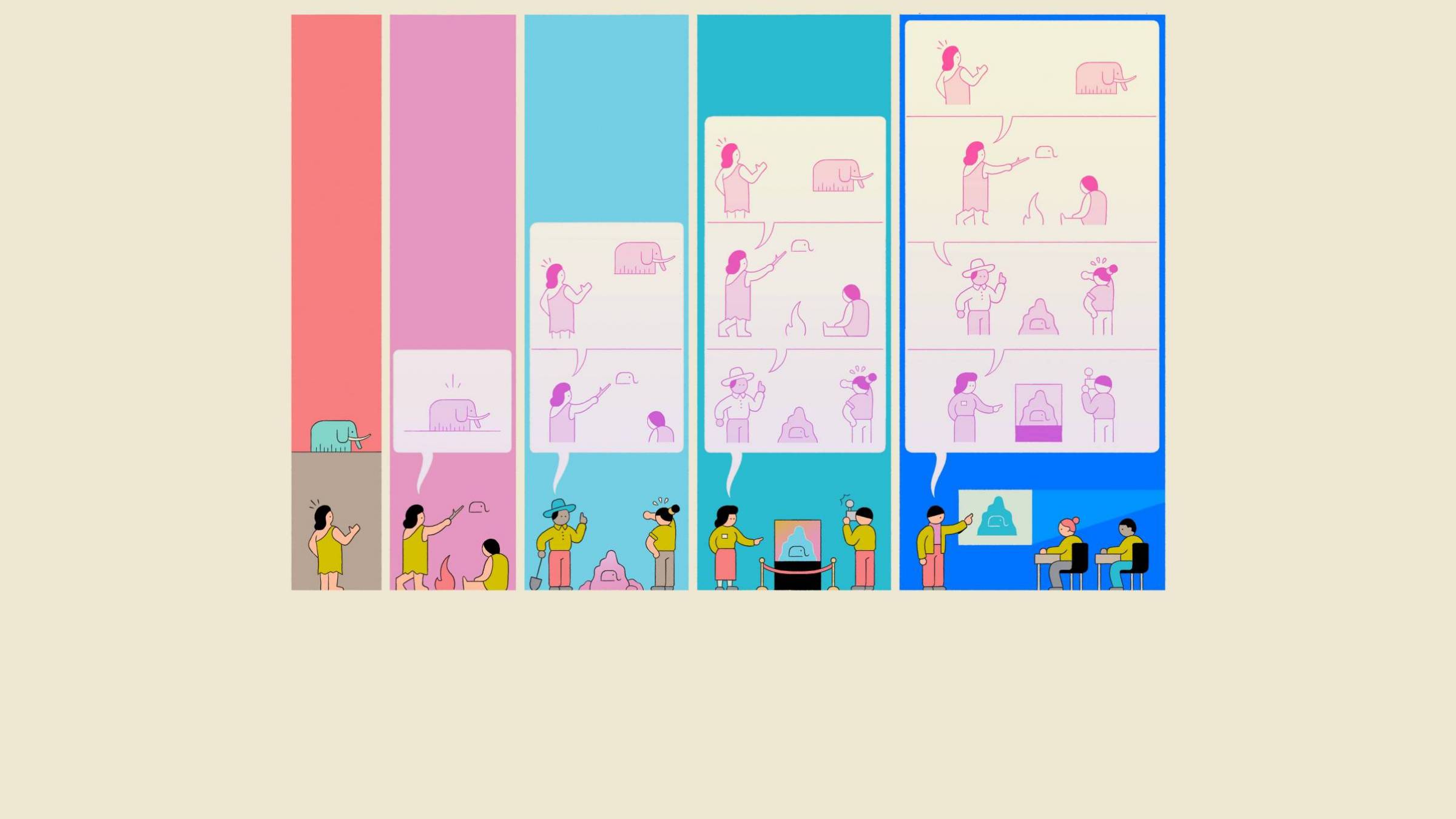

Nell’era delle notizie lette sullo smartphone per intercettare, comunque, i lettori in cerca di una guida affidabile per orientarsi nel mare di “cose” che fluttuano nell’ecosistema dei media vecchi e nuovi, la nuova sfida dello “spiegare bene” è stata quella di confrontarsi con altri formati – decisamente più brevi – rispetto al classico long form da 10/15 mila battute (e oltre) che si prende tutto lo spazio necessario per chiarire ogni aspetto di un fatto. Per rivolgersi alla fascia d’età dei lettori più giovani alcuni editori hanno addirittura scelto di “vivere” unicamente sui social, rinunciando a un sito (se non in versione “istituzionale”). Un esempio in Italia è Will Media, che raccoglie migliaia di visualizzazioni utilizzando il breve spazio di una storia di Instagram o un post su Facebook (concedendosi, è vero, ambienti un po’ più ampi come podcast su Spotify e video su YouTube) per spiegare e dare risposte a perché su temi di economia (per esempio “Perché il prezzo della benzina sale?”), il funzionamento delle istituzioni (“Come viene approvata una legge”), per storicizzare un evento (come una nuova crisi di Governo) o per misurarsi con un tema complesso come il conflitto isdraelo-palestinese.

Un patto con i lettori che pone alla sua base l’impegno a essere sempre chiari nell’esposizione dei fatti, a non dare niente per scontato, a non pubblicare niente prima che sia verificato o, almeno, a esplicitare cosa al momento si conosce ma anche cosa non si conosce di un fatto, ad applicare tutte le buone regole della verifica, del fact checking.

Se diamo invece uno sguardo all’estero un esempio particolarmente riuscito è Axios Media (lanciato nel 2017 da due ex giornalisti della testata online Politico), una rete di newsletter monotematiche in cui le singole storie, perlopiù lunghe tra le 300 e le 600 parole, sono suddivise in paragrafi che contengono, a loro volta, brevi elenchi puntati; il tutto cadenzato da una serie di titoletti (tra i quali i pressoché immancabili: Why it matters, The big picture, By the numbers, What’s next, The bottom line), utilizzati per dare dei punti di riferimento al lettore guidandolo, nello spazio più breve possibile, attraverso gli elementi principali di un fatto: perché è importante, il contesto generale, cosa potrebbe accadere dopo. La formula è così riuscita che ad Axios hanno progettato e sviluppato software per gestire i contenuti online strutturati per replicare questo formato: smart brevity, come amano chiamarla loro (tanto da farne un marchio registrato), da vendere ad altri editori ma anche alle aziende per il loro content marketing.

Tuttavia c’è da sottolineare come al termine dei singoli articoli di Axios, molto spesso, troviamo un link che invita il lettore ad andare più in profondità (Go deeper), rimandando a un articolo della testata che approfondisce un aspetto della storia. Così, in un meccanismo a incastro messo nelle mani di chi legge, le singole “brevità intelligenti” si riconciliano con i formati più lunghi e approfonditi. Un modo di evitare un rischio per lo “spiegato bene” nell’ambiente social: pensare che davvero il racconto di una qualsiasi tematica, nella sua completezza, possa essere contenuto all’interno di un pezzo lungo quanto un flash d’agenzia. Alla fine però c’è un rischio ancora più grande: rimanere imprigionati in un format giornalistico che, in fondo, ha come caratteristica principale quello che una buona informazione deve avere normalmente (spiegare bene le cose, appunto) e che, come tutti i format, può perdere la sua forza se si finisce per abusarne: riprodotto con superficialità (quanti oggi che dichiarano di spiegare bene lo fanno realmente?) se non, addirittura, utilizzato con intenti mistificatori (se ne riproduce la struttura non per informare, ma con l’obiettivo di portare avanti una tesi).

Al Post intanto Cose spiegate bene è diventata la testata della sua rivista/libro con numeri monotematici da far uscire, con parsimonia, nel circuito delle librerie, ma per quanto riguarda l’online la pagina che raccoglie i loro spiegoni – nel momento in cui scrivo – ha un articolo del luglio 2022, e a seguire un altro dell’agosto 2021. Alla fine l’approdo migliore, ciò che possiamo augurarci per lo “spiegato bene”, può essere proprio questo: liberato finalmente da qualsiasi necessità di etichettatura o sottolineatura particolare (se non per qualche “edizione speciale” particolarmente curata) perché, come dev’essere, è restituito al normale lavoro di routine di una redazione o di chiunque voglia fare buona informazione.

Lelio Simi

Giornalista, si occupa di innovazione, tecnologia e industria dei media (con inchieste pubblicate su il Manifesto, Pagina 99, Eastwest, Altreconomia tra gli altri). Ha scritto un libro, Mediastorm. Il nuovo ordine mondiale dei media (2021). Mediastorm è anche il nome della sua newsletter.

Vedi tutti gli articoli di Lelio SimiLeggi anche

Digitale

I giornali al tempo di Masterchef

Talent show

La crisi di X Factor e altri talenti