Il successo di Squid Game, trasversale e inevitabile, è anche l’ennesima riproposizione di un vecchio dilemma: il rapporto tra i bambini, le opere originariamente non indirizzate a loro, il gioco e la violenza.

Sul volo LX1732 da Zurigo a Roma, la compagnia di bandiera svizzera di trasporto aereo trasmette, su piccoli schermi “a scomparsa” in alto, alcune puntate del cartone animato Tom & Jerry. Lo amavo molto da bambino e così, nonostante il sonno, sono rimasto a guardarlo. In una scena il gatto, esausto per la capacità del topo di ricomparire sempre e sottrargli cibo, decide di inscenare un incendio in una stanza, non prima di aver apposto sul vetro di una grande finestra un cartello con la scritta “Fire exit”. Alle prime avvisaglie di fumo, Jerry, naturalmente impaurito, segue il consiglio e si scaglia contro il vetro, infrangendolo e finendo così per buttarsi nel vuoto. Nessun pericolo, il topo resuscita anche stavolta.

Una parodia di questo celebre cartone animato è quello che va in onda in alcune puntate dei Simpson nel contenitore del “programma per ragazzi” Krusty il clown: Lisa e Bart, ma anche Homer, sono assai divertiti da Itchy & Scratchy, in italiano Grattachecca e Fichetto. La nona puntata della seconda stagione dei Simpson, andata in onda per la prima volta negli Stati Uniti ormai 31 anni fa, è a dir poco profetica: Marge è convinta che Maggie abbia colpito in testa con un martello suo padre perché era stata lasciata sola davanti alla tv a guardare tutta la violenza espressa da quel gatto e da quel topo. Da qui inizia la sua battaglia per vietarne la visione (ai minori, s’intende), anche attraverso la fondazione dello Snuh, “Springfieldiani per la nonviolenza, la comprensione e l’aiuto”. Marge ottiene un piccolo seguito, soprattutto di mamme preoccupate per la crescita dei propri figli, bombardati da quelle immagini di violenza: Grattachecca e Fichetto è, in effetti, una sorta di versione splatter di Tom & Jerry, in cui il gatto e il topo non si risparmiano colpi di alcun tipo, anche i più sanguinolenti. Come prosegue la puntata dei Simpson? Con una parziale vittoria delle madri: il cartone è censurato, ma senza quei contenuti violenti il prodotto diventa un altro e i bambini smettono di vederlo, riscoprendo persino la gioia di attività all’aria aperta. Ma a Springfield arriva il David di Michelangelo. Sacrilegio: la scultura mostra le pudenda dell’uomo e lo Snuh allora chiede a Marge di intervenire perché sia censurata. Qui lei si accorge del rischio, che forse è il rischio di pretendere che non esista una visione simbolica, una rappresentazione, ovvero che non esista l’arte, e che non esista realtà se non quella regolata da leggi umane e sociali. Qui Marge getta la spugna, e sia il David che Itchy & Scratchy sono salvi, e il pubblico torna a interessarsene. Chi “produce” arte può, deve tornare a farlo senza preoccuparsi troppo del pubblico.

Nessuno pensa ai bambini?

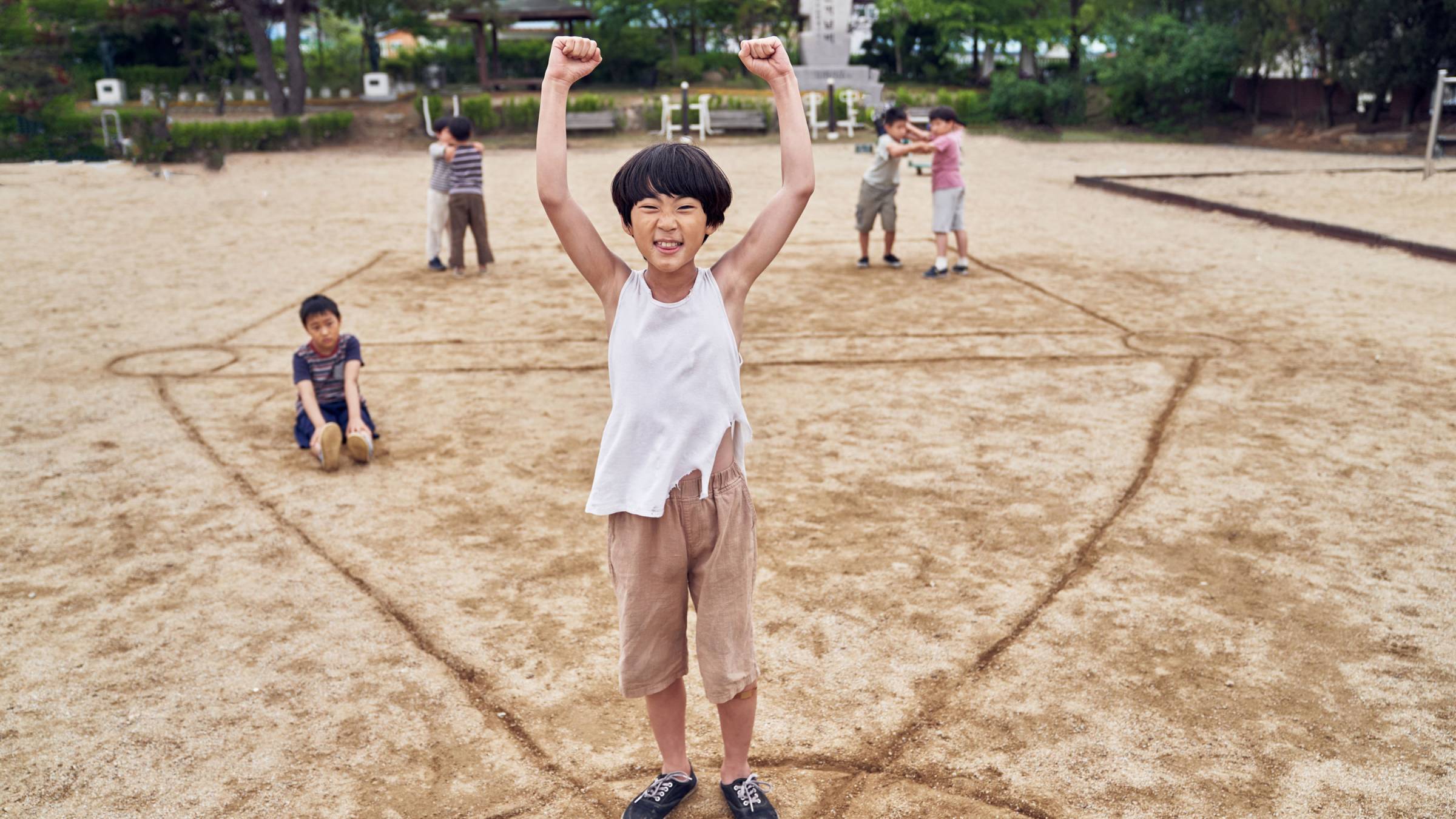

Marshall McLuhan nel 1964 apriva il suo Understanding media riportando uno stralcio di un articolo di giornale: “Scriveva James Reston nel New York Times del 7 luglio 1957: ‘Un direttore sanitario […] ha riferito questa settimana che un topolino, presumibilmente avvezzo a seguire i programmi televisivi, ha aggredito una bambina e il di lei gatto […]. Topo e gatto sono sopravvissuti, e qui si annota l’episodio perché serve a ricordarci che i tempi stanno cambiando’”. E i tempi continuano a cambiare. Da almeno un mese, su Netflix la serie tv sudcoreana Squid Game ha calamitato le attenzioni di circa 120 milioni di spettatori. Ma anche di critici e critiche. Di madri e insegnanti preoccupati per la violenza esplicita al centro della storia scritta e diretta dal regista Hwang Dong-hyuk. La questione più interessante dell’opera non sta tanto nella violenza e nella morte, e nella violenza della morte, quanto nel fatto che nasce con un espediente che appartiene all’infanzia, alla crescita: il gioco. Quello del calamaro che dà il titolo alla serie è un gioco diffuso in Corea, e anche piuttosto “fisico”. Come molti dei giochi messi in atto dai bambini, da bambini. Solo che i protagonisti, in questo caso, sono adulti che hanno un solo obiettivo: vincere il montepremi finale, che ammonterà a più di 45 miliardi di won, una cifra abbastanza alta da giustificare qualsiasi comportamento. Il “sei eliminato” di fanciullesca memoria diventa “reale”: eliminated, ripete fino alla fine la voce fuori campo che sta dicendo contemporaneamente ai sopravvissuti che loro sono ancora vivi. Uno soltanto, naturalmente, vincerà la cifra. A qualunque “costo”.

In Squid Game i colori sono una parte significativa del gioco: a poco a poco scompaiono, si sfumano. I colori si attenuano man mano che la violenza cresce mentre decresce il numero dei violenti. Le palette dei primi giochi sono intense e variopinte, richiamano le case delle bambole, e una bambola-robot detta il ritmo della versione mortifera di “Un due tre stella”.

Il gioco è serissimo, seppur ammantato di colori, di bambole, di vertigini. Sempre più spesso negli ultimi tempi cinema e letteratura, immagini e parole nella loro lotta serrata, fanno riferimento alla letteratura dall’infanzia. Giocano sul gioco, sul terreno della memoria, sul territorio sempre mai del tutto esplorato della fanciullezza. Giocano su ciò che siamo stati e non tornerà, se non in un’altra forma. Cosa sono i filtri Instagram se non possibilità di trasformazioni, trasfigurazioni, di gioco con l’identità? Squid Game ci svela le logiche ludiche: spietatissime. Ma non abbiamo ancora assistito a scene in cui i bambini o i ragazzi hanno preso a uccidersi per imitare la serie tv del momento. Nel 2021 siamo ancora all’equazione “emulo quello che vedo in televisione”? Al grido degli educatori: “mostriamo solo la bontà e avremo solo bontà”? Ancora McLuhan affermava che “muniti delle nuove head-cameras sperimentali che seguono i movimenti dei loro occhi mentre guardano l’immagine, i bambini tengono lo sguardo fisso sui volti degli attori. Anche nei momenti di violenza fisica, continuano a concentrarsi più sulle reazioni facciali che sull’azione prorompente tutt’intorno. E ignorano generalmente pistole, pugni e coltelli. La tv non è tanto un medium di azione quanto di reazione”.

Molti non hanno dimenticato lo shock di un’altra (tele)visione: chi era bambino nel 2001 conserva il ricordo dell’interruzione televisiva della seguitissima Melevisione, contenitore di cartoni animati e filastrocche nel magico Fantabosco. L’11 settembre di quell’anno le trasmissioni furono interrotte dall’edizione straordinaria del Tg3 che mostrava le immagini terrificanti dell’attacco terroristico alle Twin Towers. Le mostrava a tutti, bambini, ragazzi, adulti, vecchi. Il Fantabosco era diventato una giungla metropolitana di cemento e fuoco, di morte e vite da salvare. Era caduto un muro: spettava a noi discernere e al contempo fondere quelle esperienze. Dovevamo re-agire quell’attacco, che era un attacco all’immaginario. Nel suo studio L’aggressività. Il cosiddetto male l’etologo Konrad Lorenz descrive il comportamento di alcuni pesci d’acquario “che verso i compagni di specie […] sono assai più aggressivi che non verso pesci d’altre specie”, e studiandoli “salta subito agli occhi una stretta relazione fra colorazione, aggressività e abitudini territorialmente sedentarie”. Lorenz nota che “ci si può servire in qualsiasi momento della colorazione per misurare gli umori e per indurre in che grado aggressività, eccitazione sessuale e pulsione alla fuga lottino per il predominio”. E in Squid Game i colori sono una parte significativa del gioco: a poco a poco scompaiono, sfumano. I colori si attenuano man mano che la violenza cresce e decresce il numero dei violenti. Le palette dei primi giochi sono intense e variopinte, richiamano le case delle bambole, e una bambola-robot detta il ritmo della versione mortifera di “Un due tre stella”. Quei colori stridono con le uniformi dei giocatori, di un verde uniforme e spento.

Lo sguardo sull’infanzia, lo sguardo sulla violenza

Su quello stesso volo da Zurigo a Berna proseguivo anche nella lettura de I viaggi di Gulliver di Swift e nel capitolo III intitolato (sic!) “L’autore fa divertire l’imperatore e i nobili di entrambi i sessi in modo straordinario. Descrizione dei divertimenti alla corte di Lilliput. L’autore ottiene la libertà a determinate condizioni” leggo questo passo: “Durante i giochi capitano assai spesso incidenti mortali, di cui le cronache sono piene. Ho visto coi miei occhi due o tre candidati rompersi le ossa, anche se il pericolo più grande lo corrono gli stessi ministri che devono comprovare le loro abilità. Perché, presi come sono dall’ambizione di superare se stessi e i loro colleghi, si sforzano a tal punto che nessuno si salva da qualche capitombolo”. Sembra descrivere molte scene di Squid Game, dove forse è accaduto lo stesso meccanismo: nel tempo sono stati i piccoli lettori a impossessarsi di opere non originariamente a loro indirizzate (o almeno non specificamente). Proprio come nel caso de I viaggi di Gulliver, ma lo stesso può dirsi di Robinson Crusoe, perfino di Alice nel paese delle meraviglie, un testo ostico persino (o forse ancor più) per un lettore adulto. Non è più il tempo di Cuore, probabilmente perché – quella sì – era un’opera scritta e destinata all’infanzia. Ora molti prodotti si appropriano di immagini e narrazioni legate all’infanzia e all’adolescenza, da Alice in Borderland a Sex education o Rick & Morty. A questo si aggiunga la piattaforma di Disney, in cui confluiscono contenuti per tutti, a partire da quelli per l’infanzia (c’è una sezione di “animazione per adulti”). Non si hanno dati, ma certamente, attraverso il “richiamo” del gioco, anche i più piccoli – bambini, ragazzi, minori di – hanno seguito la serie sudcoreana. Che appartiene, è evidente, allo stesso filone di Parasite di Bong Joon-ho (hollywoodiano con tratti splatter), di Old Boy di Park Chan-wook (di pura e cruenta tradizione sudcoreana). Tutte rappresentazioni (anche) della violenza, e della violenza della morte.

Il mondo di Squid Game è invisibile, geograficamente non localizzabile, accade altrove, in uno spazio franco. La violenza del gioco e il gioco della violenza si manifestano in un luogo inaccessibile.

La rappresentazione della violenza in Squid Game, oltre a richiamare citazioni di grandi pittori del Novecento (Much ed Escher su tutti), sembra guardare al fenomeno con un occhio cui noi spettatori occidentali probabilmente non siamo abituati. Byung- Chul Han, in un suo recente saggio, Topologia della violenza, prova a dire dove si è spostata la violenza, solo apparentemente eliminata: “Ci sono cose che non scompaiono. Tra di esse vi è anche la violenza. L’avversione alla violenza non contraddistingue la modernità. La violenza è semplicemente proteiforme. A seconda della conformazione sociale cambiano i modi in cui si manifesta. Oggi si trasferisce dal visibile all’invisibile, dal frontale al virale, dal corporeo al mediale, dal reale al virtuale”. Il mondo di Squid Game è invisibile, geograficamente non localizzabile, accade altrove, in uno spazio franco. La violenza del gioco e il gioco della violenza si manifestano in un luogo inaccessibile. Tentando una ridefinizione della violenza in chiave contemporanea, Byung-Chul Han ritiene inoltre che “chi possiede molto denaro possiede molte bestie sacrificali che può sottoporre in qualsiasi momento a un’uccisione rituale. In tal modo la persona arriva a disporre di una violenza assassina imponente, quasi predatrice. Il denaro o il capitale sono quindi rimedi contro la morte. Sul piano psicologico profondo, il capitalismo ha davvero molto a che vedere con la morte e con la paura di morire. Anche in questo consiste la sua dimensione arcaica. L’isteria dell’accumulo e della crescita e la paura di morire si condizionano a vicenda”.

È una bolla quella di Squid Game in cui “quit the game” è possibile, se a sceglierlo è la maggioranza dei giocatori. Chi ha trascorso parte dell’adolescenza anche a contatto con i videogame ricorda sicuramente il pannello “Quit game” e la relativa specifica: “are you sure to quit the game?”. Perché i device ci chiedono se “siamo sicuri di voler uscire”? Perché ci suggeriscono che si può sempre uscire, se non dalla realtà, almeno dal racconto. Purché sia una scelta. Uscire, dopo essere entrati, è una possibilità enorme, tutta umana: ci consente di riflettere sull’esperienza, decidere di proseguire, di adattare i comportamenti. E l’educazione alla scelta, in un mare di scelte illimitate, è l’alfabetizzazione che questo tempo ci impone.

Simone di Biasio

Dottorando in Pedagogia presso l’Università Roma Tre, insegna Letteratura per l’infanzia e l’adolescenza all’Università di Cagliari. Collabora con Doppiozero, minima&moralia, Antinomie. È autore di Panasonica (2020) e Guardare la radio (2016).

Vedi tutti gli articoli di Simone di BiasioLeggi anche

Satira e oltre

Come costruii la mia Raidue sulla comicità

Cultura digitale

Arrivano i crypto magazine